Aux beaux jours de 2025, le -73 kg Joan-Benjamin Gaba et le +100 kg Inal Tasoev ne sont pas uniquement devenus champions du monde de leurs catégories respectives. Avec un morceau de rap pour le Français et un documentaire d’une profondeur inédite dont le Russe est le personnage central, les deux judokas se sont mis en risque, osant un pas de côté peu évident eu égard aux codes de la discipline qui les a faits rois. Cette double sortie de zone de confort s’inscrit à chaque fois dans une trajectoire plus vaste. En cohérence avec le mental en titane dont les deux hommes ont, dans des registres différents, eu à faire preuve ces derniers mois. – JudoAKD#040.

Une version en anglais de cet article est disponible ici.

Vendredi 15 août 2025, jour de parution dans le quotidien français Libération du formidable entretien de Rachid Laïreche avec le lyriciste Oxmo Puccino sur l’expérience d’une vie qu’aura constitué le retour tardif de l’autoproclamé « Black Jacques Brel » en son Mali natal – meilleure introspection sur ce sujet touchy depuis le doux-amer morceau ‘Enfin’ d’MC Jean Gab’1 et Zoxea ou, sur une thématique très proche, le contondant ‘African Student Movement’ de Saul Williams voire le caustique ‘Landed in Brooklyn’ de Khantrast… Vendredi 15 août, donc, Joan-Benjamin Gaba sort ‘Kill cam’. Deux minutes et dix secondes d’égo-trip feutré débité quasi bouche fermée avec la sérénité charpentée de ceux qui ont le torse large et quelques lourdes médailles sur l’étagère. Deux minutes et dix secondes, c’est également le temps moyen qu’il a fallu lors des récents championnats du monde de Budapest pour que chacun des adversaires du Français comprenne bien que la maison d’en face était du genre barricadée à triple tour. Et que sa montée en compétence des derniers mois était tout sauf un one shot.

Resituons cette sortie dans l’historique antédiluvien des passerelles entre athlètes et expériences microphoniques, que titillent régulièrement des footballeurs comme le Néerlandais Memphis Depay ou des tennismen comme le Français Corentin Moutet. Le temps dira si, à l’instar de l’hyperactif basketteur Shaquille O’Neal, Gaba ira jusqu’à sortir plusieurs albums en parallèle de sa carrière. Une chose est sûre : nous sommes ici bien loin de Joël Bats, gardien de but de la glorieuse équipe de France de football des années Platini et auteur notamment à ses heures perdues de ‘L’Escargot’, un single pour enfants bien ancré dans les sonorités synthétiques des eighties et la veine mélancolique d’un Renaud, d’un Pierre Bachelet ou d’un Gérard Lenorman, qui caracolaient en tête des Top 50 de l’époque. Loin aussi du potache ‘We’ve Got the Feeling’ de Chris Waddle et Basile Boli du temps de leur bromance sous les couleurs de l’Olympique de Marseille… Ce n’est pas non plus la bascule post-carrière d’un Yannick Noah puisqu’ici Gaba n’a « que » vingt-quatre ans. Ni le petit plaisir personnel du basketteur Tony Parker avec un album éponyme en parallèle à sa carrière de meneur vedette des San Antonio Spurs. Ni enfin le ‘Polvere e Gloria’, plan com millimétré du tennisman italien Jannick Sinner mêlant, au moment de son retour sur le circuit au printemps 2025, extraits de ses discours lors de cérémonies protocolaires, albums photos sépias animés par IA et la voix de ténor de son compatriote Andrea Bocelli.

« J’me rappelle encore en zéro-vingt-deux/ L’absence de monnaie fallait pas que je m’endorme/ Igo tu nous connais on sera pas des randoms/ J’envoie des balles réelles, j’ai le combo/ Tant que je les wet on bouge pas la compo… » Voix douce, placement technique et flow en contrôle qui débite une novlangue comprise par quelques happy few (« ‘wet’ veut dire ‘battre‘, en gros » nous éclaire l’intéressé par SMS), ‘Kill cam’ de Joan-Benjamin Gaba est l’heureux pas de côté de cet été 2025, comme le furent il y a quelques années le clin d’oeil de Booba sur ‘DKR’ (« Comme Audrey Tcheuméo j’suis médaillé« ) ou les échappées viriles du volleyeur français Earvin Ngapeth, notamment avec l’ami Lalcko (l’homme dont les yeux « ressemblent à la paume de main d’un maçon« , auteur habité des foisonnants ‘Lumumba’ et ‘Questions puissantes’, qui éteignit un jour la concurrence d’un définitif « on n’est pas du genre à monter et descendre, plutôt du genre à se faire descendre sur la montée en essayant d’y arriver« ).

Auréolé – à juste titre ! – de l’incontournable sticker Parental Advisory Explicit Content, produit par un Khandanz visiblement marqué par les volutes sonores accolées aux Young Thug et autres Future, ‘Kill cam’ s’inscrit dans la continuité des liens noués par le champion avec la branche Sports du label SPKTQLR (prononcer « spectaculaire ») de l’expérimenté Oumar Samaké, connu pour accompagner des pointures comme Lacrim, Dinos ou Dosseh. Le morceau confirme l’appétence, maintes fois exprimée en entretien, de celui qui est à ce jour avec Maxime-Gaël Ngayap Hambou et Romain Valadier-Picard le plus bel ambassadeur des Forces spéciales du judo français pour ce mode d’expression-là. Une authentique discipline elle aussi, impitoyable avec l’apeuprisme des convertis de la vingt-cinquième heure et tatillonne sur la street-crédibilité de ceux qui s’en revendiquent. À écouter ce bref échantillon qui fait écho aux rimes enchevêtrées de son contemporain Jolagreen23 ou des Belges Hamza ou Green Montana, Joan-Benjamin Gaba n’a à rougir de rien sur ce tatami-là non plus, s’offrant une soupape de son et de sens au milieu du redoutable challenge mental qu’est celui de la saison de la confirmation. Enfoncer le clou ? C’est le projet. Et le morceau est suffisamment court pour se dire que cet homme de défis, qui a atteint en un an à peine la quadrature du cercle de sa discipline en goûtant à tous les métaux possibles à l’échelon continental, olympique puis mondial, n’en restera pas là.

« In Europe and America there’s a growing feeling of hysteria/ Conditioned to respond to all the threats/ In the rhetorical speeches of the Soviets… » [« En Europe comme en Amérique il y a un sentiment grandissant d’hystérie/ Conditionné à répondre à toutes les menaces/ Contenues dans les discours rhétoriques des Soviétiques…« ] En 1985, dans la dernière ligne droite d’une Guerre froide alors sur le fil du rasoir, la chanson ‘Russians’ de Sting, sa boucle inspirée du ‘Lieutenant Kijé’ de Sergueï Prokofiev et son noir et blanc léché signé Jean-Baptiste Mondino, renvoie dos-à-dos les jusqu’au-boutistes du crescendo vers l’Apocalypse nucléaire (« How can I save my little boy from Oppenheimer’s deadly toy?/ There is no monopoly on common sense/On either side of the political fence » [« Comment puis-je sauver mon petit garçon du jouet mortel d’Oppenheimer ?/ Il n’y a pas de monopole du bon sens/ De part et d’autre de la barrière politique »]). Sortie la même année que le plus théâtral ‘Nikita’ d’Elton John, la chanson aurait toute sa place dans les charts quatre décennies plus tard, tant les cycles historiques semblent aujourd’hui se faire mutuellement écho – « There’s no such thing as a winnable war/ It’s a lie we don’t believe anymore » [« Il n’y a pas de guerre gagnable/ C’est un mensonge auquel nous ne croyons plus« ]…

Ce n’est pas faire injure à la gravité de la question ukrainienne – et à la vertigineuse confidence récente de Vitalii Dubrova, son directeur sportif : « Lors de la Coupe d’Europe cadets d’avril en République tchèque, vingt-deux des combattants engagés étaient d’anciens Ukrainiens naturalisés sous d’autres drapeaux » – que de prendre le temps de regarder de près un documentaire judo qui nous parvient du camp d’en face. Inal Valikoyevich Tasoev, le sujet central de celui-ci, est depuis le déconfinement d’octobre 2020 le judoka le plus consistant d’une catégorie des +100 kg pourtant peu avare en solides prétendants. Las, malgré le respect unanime d’adversaires qu’il projette comme s’ils étaient consentants, l’enfant de Vladikavkaz (Ossétie-du-Nord-Alanie) n’a pour l’heure pas encore pu disputer de Jeux olympiques – une situation cohérente avec les critères édictés par les rapports de force internationaux en vigueur, mais une aberration au plan strictement sportif, au vu de la marge que son judo tout en intuition et en action-réaction lui confère sur l’opposition. Le hasard – ou l’alignement des planètes ? – a voulu que, quelques jours avant la mise en ligne du documentaire, nous nous soyons assis ensemble pour un entretien pour l’hebdomadaire français L’Équipe magazine. C’était en mai 2025 à Benidorm (Espagne), en marge du dernier gros rassemblement international avant les championnats du monde de Budapest – que le Russe remportera un mois plus tard au terme d’une nouvelle journée maousse.

Dans St. Petersburg Vibes – Une histoire de vie, de sport et le voyage d’un vrai champion, le réalisateur Georgy Kokoev et la productrice Alina Eloeva font le pari d’un documentaire qui ne se limite pas au judo versant tatami. L’oeuvre change résolument d’échelle, s’inscrivant dans une mémoire longue et un ancrage civilisationnel ancien. Elle s’intéresse à l’âme d’un club et d’une ville (Saint-Petersbourg, qui fut rebaptisée Léningrad de 1924 à 1991), aux conseils des mentors, à la philosophie judo et à l’exigence de « rester fidèle à soi-même à chaque étape du chemin« … Bien sûr, la lecture à sa parution du très documenté La Sportokratura en Russie : gouverner par le sport à l’ère de Vladimir Poutine, 2000-2020 de Lukas Aubin (éditions Béal, 2021) nous avait rappelé, si besoin était et a fortiori en période de tensions internationales, que le sport reste l’outil de soft power par excellence. Mais les rencontres, les échanges et l’exigence personnelle du principe de symétrie en toute chose nous ont aussi enseigné que ledit soft power n’est pas l’apanage d’une latitude plutôt que d’une autre. Deux et deux ne font pas toujours quatre en l’espèce, les marges de manoeuvre et d’expression accordées aux individualités doivent prendre en compte bien des facteurs historico-culturels d’une société à l’autre, et les oeillères comme les lignes de fuite sont nombreuses, nous renvoyant parfois longtemps après à ce que l’écrivain suédois Sven Linqvist et le cinéaste haïtien Raoul Peck appellent douloureusement « les tristes certitudes de l’ignorance« .

À la différence de beaucoup de documentaires du genre, il n’est ici pas seulement question de sonneries de réveil, de shakers de protéines et de parka à zipper depuis les tibias jusqu’au col avant de sortir encapuché dans la brume du petit matin direction l’entraînement, claquettes-chaussettes aux pieds, judogi sur l’épaule, AirPods dans les oreilles et checks complices aux copains en arrivant dans le vestiaire – même s’il y a aussi ces séquences, évidemment. Ici la caméra s’élève. Prend de la hauteur. De la distance. Du recul. S’amuse de l’alliance de la carpe et du lapin entre le placide et chaloupé Tasoev et la mutine Anastasia Kosinets, l’historienne de l’art chargée de lui faire découvrir les subtilités des plafonds, vitraux, tapisseries, parquets et autres colonnes de marbre, de granit et d’or de l’opulent Ermitage de Saint-Petersbourg, l’ancien Palais d’hiver des tsars qu’ils arpentent ensemble… Il eut été facile pour Tasoev de s’en tenir à son domaine d’expertise – le tatami. Nulle timidité ni complexes ici pourtant puisqu’il se fond dans ce paysage où il est de loin le plus large d’épaules, se permettant même d’oser une question appelée à faire date sur l’existence des dinosaures (!), voire à reconnaître avec une candeur tout aussi désarmante son incapacité à planter un clou ou à changer une ampoule du fait de son engagement total pour la maîtrise de son art à lui.

Le judo demeure le coeur du sujet, entre séances de randoris, de musculation, d’étirements voire de passage de tête lors d’un traditionnel tournoi local en l’honneur d’un héros de l’URSS pour remettre des médailles et transmettre la paix à quelques jeunes judokas prometteurs. Il est aussi question – est-ce vraiment incompatible ? – de mystique et de spiritualité. D’éternité, presque. Un peu comme si Terrence Malick, Albert Serra ou Andreï Zviaguintsev venaient mettre leur patte pensive dans un docu d’access prime time. « Imagine toutes les nuances à côté desquelles les gens peuvent passer » résume Tasoev, bouche bée devant la majesté de certains détails auxquels son oeil de « simple » judoka ne l’avait pas préparé.

Prenant prétexte de ces déambulations culturelles, St. Petersburg Vibes opère un va-et-vient entre l’histoire et la géographie de cet État-continent, avec en creux l’ombre portée de l’éphémère (1917-1991) – mais ô combien charnière – expérience soviétique, et l’âme d’un champion en construction, pétri d’autant de certitudes que de gratitude envers les personnes comme envers les épreuves rencontrées en chemin. Cette chronique d’une résilience donne à mesurer l’ordinaire d’un judoka qui polit son art (martial) pour tendre vers l’extraordinaire. Un homme en mission, dont les vingt-sept premières années de vie terrestre font déjà œuvre, renvoyant sans y prendre garde à ces lignes tirées du Temps scellé de son compatriote, le cinéaste Andreï Tarkovski (1932-1986) : « L’artiste est un serviteur, éternellement redevable du don qu’il a reçu comme par miracle. Mais l’homme contemporain ne veut pas du sacrifice, alors qu’il est l’unique vrai moyen de s’affirmer. Il l’a oublié et perd de ce fait peu à peu le sens de sa vocation d’être humain. »

Ce qui frappe dans St. Petersburg Vibes n’est pas le côté hagiographique du portrait du champion – un classique de l’exercice -, ni la présentation d’un Saint-Petersbourg de carte postale. Non, ce qui frappe ici c’est de voir comment les deux s’entremêlent et se recoupent. Les trajectoires d’un athlète et d’une cité semblent soudain poreuses. « L’eau et la pierre sont apaisantes » observe Mikhail Rakhlin face à un Inal Tasoev qui essaie d’analyser le calme qui l’habite lorsqu’il est dans cette ville minérale et aquatique, dont il ressent aussi « tout le poids et la tristesse » – rapport notamment à l’hécatombe civile et militaire résultant des 900 jours de siège subis au plus fort de cette Seconde guerre mondiale que ce coin du globe appelle Grande guerre patriotique (ces trois années sanglantes étaient précisément le sujet du film sur lequel travaillait Sergio Leone à sa mort en 1989).

Partenaire du documentaire, Mikhail Rakhlin est le président de la Fédération de judo de Saint-Petersbourg. Il est le fils du redouté Anatoly Rakhlin (1938-2013) – dont le film dépoussière un vieux carnet de la saison 1966-1967 où les scrupuleuses notes manuscrites de cet ex-enfant du siège de Léningrad contiennent, entre autres, les résultats en compétition d’un certain Vladimir « Volodia » Poutine, quatorze ans et évoluant en -52 kg à l’époque. Il est aussi le frère cadet d’Evgeny Rakhlin, l’homme qui le 9 février 2020 au Grand Chelem de Paris arbitra un fameux Teddy Riner-Kokoro Kageura, première défaite du Français après près d’une décennie d’invincibilité. Il est surtout le président du Turbostroitel, ce club de l’ancienne aciérie de Leningrad dont Inal Tasoev porte aujourd’hui les couleurs comme tant d’autres glorieux aînés avant lui, depuis le Letton Aron Bogolyubov, premier judoka soviétique médaillé olympique en 1964 à Tokyo, jusqu’au glissement progressif vers le barycentre caucasien allant de l’insubmersible Ossète Madina Taimazova, rescapée de golden-scores à rallonge en 2021 dans le même Nippon Budokan, jusqu’à l' »Arménien » Adam Adamian, premier – et unique – judoka à ce jour à avoir réussi à dominer le Tchèque Lukas Krpalek en finale d’une compétition planétaire (en 2023 aux mondiaux de Doha), en passant par le Daghestanais Tagir Khaybulaev et l’Ingouche Khasan Khalmurzaev, champions olympiques respectivement à Londres et à Atlanta.

Entre un hommage à Irbek Viktorovich Aylarov, l’entraîneur de toujours d’Inal Tasoev, gardien de sa sécurité intérieure et de la confiance en lui qui en découle, et un rappel à l’importance de laisser les enfants s’éveiller par les jeux avant de passer à l’entraînement plus intensif, Mikhail Rakhlin multiplie les aphorismes. « Deux choses nous définissent dans cette vie : comment nous gérons la perte et comment nous gérons la défaite. La défaite nous rend plus forts. La perte nous rend plus sages. […] Inal a manqué deux fois les JO mais il en est revenu plus fort. Il continue à croire en son rêve et il continue à croire en lui-même, en sa passion et en sa volonté d’avancer. » Plus loin, il va jusqu’à le comparer à Ronaldo, le footballeur brésilien. Comme le Ballon d’or 1997 et 2002, Inal Tasoev incarne selon lui la combinaison rare du talent, de la discipline mentale et physique, de l’improvisation et de la capacité d’apprentissage. « Un jour, les gens devront l’étudier, demander à des psychologues ce qu’il se passait dans sa tête et écrire des livres sur lui. Sa résistance mentale est exceptionnelle. Un champion, c’est comme un funambule : il n’y en a qu’un sur un million qui peut avancer sur la corde sans tomber. Inal est de cette trempe-là. » – Anthony Diao. Remerciements : Alina Eloeva, Theodoros Tselidis, Monalie Diao-Thomé. Photos d’ouverture : ©Paco Lozano. Montage : Thomas Eustratiou-Diao/JudoAKD.

Une version en anglais de cet article est disponible ici.

Lire aussi, en français :

- JudoAKD#001 – Loïc Pietri – Le franc Français

- JudoAKD#002 – Emmanuelle Payet – Cette île en elle

- JudoAKD#003 – Laure-Cathy Valente – Lyon, troisième génération

- JudoAKD#004 – Retour à Celje

- JudoAKD#005 – Kevin Cao – La parole aux silences

- JudoAKD#006 – Frédéric Lecanu – Voix sur son chemin

- JudoAKD#007 – Shin Gi Tai – (Hier) AUJOURD’HUI (Demain)

- JudoAKD#008 – Annett Böhm – De l’autre côté

- JudoAKD#009 – Abderahmane Diao – Infinité de destins

- JudoAKD#010 – Paco Lozano – Le combat dans l’oeil

- JudoAKD#011 – Hans Van Essen – Monsieur JudoInside

- JudoAKD#012 – Judo aux JO 2024 – J1/8

- JudoAKD#013 – Judo aux JO 2024 – J2/8

- JudoAKD#014 – Judo aux JO 2024 – J3/8

- JudoAKD#015 – Judo aux JO 2024 – J4/8

- JudoAKD#016 – Judo aux JO 2024 – J5/8

- JudoAKD#017 – Judo aux JO 2024 – J6/8

- JudoAKD#018 – Judo aux JO 2024 – J7/8

- JudoAKD#019 – Judo aux JO 2024 – J8/8

- JudoAKD#020 – Après les Paralympiques – Post-scriptum.

- JudoAKD#021 – Benjamin Axus – Toujours vif

- JudoAKD#022 – Romain Valadier-Picard – La prochaine fois, le feu

- JudoAKD#023 – Andreea Chitu – Nos meilleures années

- JudoAKD#024 – Malin Wilson – Venir. Voir. Vaincre.

- JudoAKD#025 – Antoine Valois-Fortier – La constance du jardinier

- JudoAKD#026 – Amandine Buchard – Le statut et la liberté

- JudoAKD#027 – Norbert Littkopf (1944-2024), par Annett Boehm

- JudoAKD#028 – Raffaele Toniolo – Bardonecchia, en famille

- JudoAKD#029 – Riner, Krpalek, Tasoev – La guerre des trois n’a pas eu lieu

- JudoAKD#030 – Christa Deguchi et Kyle Reyes – Un trait d’union en rouge et blanc

- JudoAKD#031 – Jimmy Pedro – Il était une foi en l’Amérique

- JudoAKD#032 – Christophe Massina – Vingt années ont passé

- JudoAKD#033 – Teddy Riner/Valentin Houinato – Deux dojos, deux ambiances

- JudoAKD#034 – Anne-Fatoumata M’Baïro – Le temps d’une vie entière

- JudoAKD#035 – Nigel Donohue – « Ton temps est ton bien le plus précieux »

- JudoAKD#036 – Ahcène Goudjil – Au commencement était l’enseignement

- JudoAKD#037 – Toma Nikiforov – Les années Kalashnikiforov

- JudoAKD#038 – Catherine Beauchemin-Pinard – Le grade de grande sœur

- JudoAKD#039 – Vitalie Gligor – « La route prend celui qui marche »

- JudoAKD#041 – Pierre Neyra – Il était une fois dans l’Ain

- JudoAKD#042 – Theódoros Tselídis – Entre Grand Caucase et mer Égée

- JudoAKD#043 – Kim Polling – Chronique des années de feu

- JudoAKD#044 – Kevin Cao (II) – Sur les traces d’Adrien Thevenet

- JudoAKD#045 – Nigel Donohue (II) – À propos du modèle Hajime-Matte

- JudoAKD#046 – Une histoire de violence(s)

- JudoAKD#047 – Jigoro Kano n’aurait pas dit mieux

- JudoAKD#048 – Lee Chang-soo/Chang Su Li (1967-2026), par Oon Yeoh

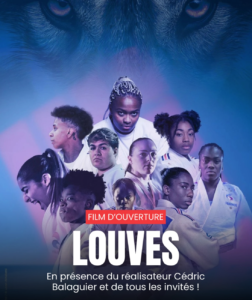

- JudoAKD#049 – Louves, de Cédric Balaguier – Leurs moments à elles

Et aussi :

- JudoAKDRoadToLA2028#01 – D’un vieux continent – Épisode 1/13 – Été 2025

- JudoAKDRoadToLA2028#02 – D’un vieux continent – Épisode 2/13 – Automne 2025

JudoAKD – Instagram – X (Twitter).