Né le 22 février 1968 à Argenteuil (France), Ahcène Goudjil est cet enseignant fondateur sur lequel l’on tombe dès que l’on creuse un peu le phénomène Clarisse Agbégnénou. Celui qui était sur sa chaise de coach lors des (brèves) saisons à l’échelon national de la future sextuple championne du monde. Ce fut le cas par exemple aux championnats de France de novembre 2012 à Montpellier. Une compétition matricielle qui, outre l’avènement d’une Amandine Buchard, dix-sept ans à l’époque, ou la première des neuf médailles nationales à ce jour d’Anne-Fatoumata M’Baïro, confirma de façon tonitruante que la -63 kg d’Argenteuil, déjà vainqueure dès 2010 (et à tout juste dix-huit ans !) du Grand Chelem de Tokyo, n’avait plus une seconde à perdre à ce niveau-là. Entraîneur protecteur sans tomber pour autant dans les travers du panoptique de Bentham, Ahcène Goudjil aura su trouver la bonne carburation pour permettre à son diamant de prendre peu à peu ses marques vis-à-vis du giron fédéral avant, après les Jeux de Rio, de la voir rejoindre le RSC Champigny et construire peu à peu le système qui lui convient le mieux… Près de dix années ont passé et pourtant l’homme est toujours aussi intéressant lorsqu’il s’agit de parler des grandes choses de la vie comme des points de détails de l’activité. Raison de plus pour se donner la chance de pouvoir l’écouter. – JudoAKD#036.

Une version en anglais de cet entretien est disponible ici.

Comment es-tu venu au judo ?

J’avais neuf ans et, au moment où je m’inscris, je ne connaissais pas ce sport.

Comment ça ?

C’est une affiche sur laquelle deux personnes se faisaient une prise qui m’a amené à demander à mes parents de m’inscrire. Au début seuls mon grand frère et moi avons été inscrits par nos parents puis, dans un second temps, mes deux plus jeunes frères ont demandé à pratiquer également. Le gymnase était en bas de notre lieu de résidence à la ZUP d’Argenteuil, c’était très pratique !

Qu’est-ce qui fait que ça t’a plu ?

Ce sont les premières médailles qui ont fait que j’ai tout de suite accroché. Au début c’était super car tous les copains s’étaient inscrits dans ce nouveau sport qui venait d’arriver dans notre quartier. Et puis, peu à peu, beaucoup ont arrêté.

C’est souvent comme ça, oui…

Mes frères et moi avons continué jusqu’au départ de Serge Pintos, le directeur technique du club. C’était un passionné de judo, un chef d’entreprise qui, de 1984 à 2014 de mémoire, a dû partir au Sénégal pour des raisons professionnelles. Il vit aujourd’hui dans la périphérie de Montpellier… Donc quand il est parti du club, à l’époque, nous sommes un peu devenus orphelins de lui. Ce sont mes tantes – non judokates ! – qui m’accompagnaient aux différents championnats de France cadets, juniors et seniors, tant en fédéral qu’en FSGT… Pour te dire encore le coté « orphelin » et donc TRÈS amateur dans lequel je pratiquais le judo, toujours accompagné de mes tantes, c’était lors du championnat de France Excellence – les actuels Première division – alors que j’étais encore junior…

Vas-y, raconte…

Ce jour-là, en mars 1988, je me met à rire intérieurement à la vue d’un homme assis à coté de moi mangeant des aliments pour bébé alors que moi je dégustais mon sandwich à la viande préparé par ma maman et ma canette de Coca ! Cet homme, que je ne connaissais pas et qui était dans la même catégorie de poids que moi, était déjà médaillé olympique à Los Angeles et, bien qu’ayant terminé médaillé de bronze sur ce championnat de France, il allait remporter le titre olympique quelques mois plus tard à Séoul. Cet homme était Marc Alexandre et je ne savais pas qui il était…

Qu’as-tu fait sur ces championnats de France 1988, du coup ?

Je perds au premier tour non sans avoir vu la fierté de voir mon nom s’afficher sur le tableau de marquage dans cet emblématique gymnase Pierre de Coubertin où eurent lieu les premiers championnats du monde de judo en France.

Ce qui te plaisait dans cette discipline à tes débuts est-il toujours ce qui te plaît le plus aujourd’hui ?

À mes débuts dans la pratique, ce qui me plaisait surtout c’était le jeu. Faire tomber l’autre, marquer ippon et de préférence debout. J’adorais les combats où les règles étaient posées et où il fallait user de tactique pour piéger l’autre. Je combattais beaucoup en sensation, en réaction, en déplacement. J’aimais bouger. Aujourd’hui je ne pratique plus beaucoup car je consacre tout mon temps à entraîner les autres. Pour autant, oui, le moteur ça reste le jeu. Piéger l’autre, avec un sens plus affuté, plus construit, plus abouti pour la tactique et donc avec beaucoup plus d’efficience.

Quels ont été les paliers de ton évolution dans la compréhension de cette activité ? Est-ce que ça a été une affaire de rencontres, de discussions… de remises en question peut-être ?

Le premier palier a été à mon arrivée à l’ACBB (Athletic club de Boulogne-Billancourt) en 1989. J’avais vingt-et-un ans. Cette année-là j’avais battu en demi-finale des championnats de France FSGT Alain Arnault, le champion de France junior fédéral, qui était à l’ACBB. À Argenteuil, dans le club rival du mien, il y avait un certain René Rambier, directeur des équipes de France, et c’est l’un de ses camarades de compétition qui m’avait conseillé de rejoindre ce club où il avait pour habitude de s’entraîner et qui en avait parlé au responsable de l’époque, Jean-Pierre Gibert.

Qu’as-tu découvert, en arrivant à l’ACBB ?

J’ai découvert non seulement ce qu’était le haut niveau, les entraînements du matin, les éducatifs du travail au sol – bien que je n’aimais toujours pas ça -, mais aussi qu’il existait un tas de compétitions dans toute la France où nous pouvions concourir. C’était une vraie découverte pour moi qui, jusqu’ici, n’avais jamais fait de compétitions individuelles à part les officielles ! J’ai appris ce qu’était la Fédération, les champions français, l’INSEP, les clubs de haut niveau…

Comment ça s’est passé, ensuite ?

Après mon départ de l’ACBB, j’ai continué d’être éducateur sportif pour la ville pendant une dizaine d’années encore. Ce fut très formateur également car je travaillais tous les mercredis matin et les vacances scolaires avec des personnes comme Josianne Tripet, membre de l’équipe de France dans les années 70/80, Josefina Homminga, médaillée européenne senior pour les Pays-Bas en 1977 je crois [et en 1979, NDLR], Simon Culioli, cadre technique des Hauts-de-Seine, ou Baptiste Leroy, athlète de haut niveau et directeur des équipes de France masculines pour les Jeux de Paris 2024.

Quel a été le palier suivant ?

Le deuxième palier, certainement le plus important, m’a donné une culture plus scientifique du judo. C’est la rencontre d’un homme, Dominique Thabot, mon prof de la fac. Il avait été champion de France universitaire et cadre technique de l’Oise durant une saison. Il préféra – et heureusement pour moi -, son statut de prof d’EPS. Il allait donc enseigner en STAPS à Paris 10 Nanterre. Il était proche de nous. Si proche d’ailleurs qu’un jour, alors que nous allions disputer les championnats de France universitaires de sambo à Nice, je lui avais demandé s’il pouvait venir avec moi chez ma copine de l’époque pour demander l’autorisation à ses parents d’organiser une fête chez elle après ces championnats de France.

C’est marrant, ça…

En fait aux championnats de France universitaire il y avait toujours une belle ambiance. L’enjeu était complètement laissé de côté au profit du plaisir de participer tous ensemble. On était dans l’humain. Je redevenais insouciant et performant comme dans mes jeunes années cadettes et juniors, à l’époque où je n’avais pas d’accompagnant !

Qu’as-tu appris, à ses côtés ?

Avec lui j’ai appris ce qu’était le kumikata, le travail de l’ouverture, la tactique et aussi l’importance de la nutrition, de la préparation physique, de la biomécanique… C’est à cette époque qu’a commencé mon abonnement à la revue Sport et Vie et qui a duré de longues années. J’avais enfin compris que, pour être compétitif en judo, il fallait maîtriser les cinq rayons de la roue de la performance… Seulement, pour que tout cela s’enregistre, il a fallu des années d’apprentissage et de pratique. En clair il était un peu tard pour moi, en tant qu’athlète, de pouvoir en tirer bénéfice. C’est plutôt en tant qu’entraîneur que tout cela m’a servi.

Ces cinq rayons de la roue de la performance, tu m’en avais parlé lors d’un stage international en Espagne en 2016, à l’époque où je chroniquais le premier été olympique de Clarisse Agbégnénou pour le bimestriel français L’Esprit du judo. Peux-tu redire ici en quoi cela consiste ?

Les cinq rayons de la roue de la performance sont la technique et les schémas technico-tactiques, la préparation physique, l’alimentation ou plutôt l’hygiène de vie, la préparation mentale et/ou le bien-être – on est bien sur un tapis quand on est bien dans la vie -, l’environnement social et familial et l’écoute.

Tu as d’ailleurs beaucoup compté dans le parcours de Clarisse Agbégnénou. Comment s’est faite votre rencontre ? Pourquoi elle et pourquoi toi ? Le premier professeur de judo de l’astronaute Thomas Pesquet me disait que c’était lui, professeur, qui était fier d’avoir croisé la route de cet élève-là. Est-ce que Clarisse fait partie de ces élèves qui révèlent parfois un enseignant à lui-même ?

J’ai connu Clarisse la première fois alors qu’elle rencontrait une élève à moi, Lucie Perrot, en finale de la Coupe Île-de-France minimes. J’avais trouvé Clarisse assez brouillonne mais cependant très combative. C’est d’ailleurs le seul combat de la compétition que Lucie n’avait pas gagné par ippon !

Clarisse et Lucie se connaissaient car elle fréquentaient les mêmes bancs de l’école primaire à Asnières. Puis j’ai retrouvé Clarisse au Pôle France d’Orléans où elle était pensionnaire avec Lucie. J’allais tous les quinze jours à Orléans avec quelques athlètes confirmés d’Argenteuil, ce qui me permettait de suivre mes athlètes du Pôle. À la vue de mon accompagnement avec mes athlètes et après plusieurs échanges amicaux, Clarisse m’a un jour demandé si elle pouvait nous rejoindre à Argenteuil. Nous avions même fait un entraînement ensemble avant son départ pour le championnat d’Europe cadets car, pour elle, sa venue au club était certaine. Mais elle n’avait que quinze ans et ses parents ne souhaitaient pas qu’elle quitte son club à cet âge qu’ils jugeaient trop précoce pour un changement de club, ce que je comprenais très bien.

Et pourtant elle a fini par venir…

Oui car l’année suivante, toujours pensionnaire du Pôle d’Orléans, elle est revenue à la charge. Je lui avait répondu qu’il fallait que ses parents m’appellent, ce qui fut fait ! Nous avons donc dîné tous ensemble, sa famille et moi, chez les parents de Lucie à Argenteuil. Et à la fin du repas, son papa lui a donné son aval pour venir à Argenteuil.

Les sollicitation ne devaient pas manquer, pourtant…

Et comment ! Tous les jours un entraîneur de club de haut niveau, avec lequel elle partait chaque année en stage à la montagne, l’appelait pour lui dire qu’il fallait qu’elle aille dans son club… Après son titre de championne de France première division en janvier 2010, un président de club n’hésitât pas à l’appeler pendant sa scolarité dès le mois de janvier pour qu’elle aille dans son club… En 2013, après son premier titre de championne d’Europe et de vice-championne du monde, le plus grand club français de l’époque allait à son tour la démarcher… Alors pour répondre à ta question pourquoi elle et pourquoi moi, je dirais qu’il n’y a pas de hasard dans la vie et que de cette rencontre nous avons pu nous nourrir, elle comme moi, des compétences nécessaires pour la haute performance. En ce qui me concerne, cette relation entraîneur-entraînée m’a beaucoup apporté puisqu’elle m’a permis de me remettre en question chaque fois que cela était nécessaire pour viser l’excellence.

Ce que tu dis des démarchages dont a fait l’objet Clarisse dès son plus jeune âge, tu n’es pas le premier entraîneur à en parler. Beaucoup reprochent à ces démarchages de se faire dans leur dos, ce qui crispe les relations entre clubs formateurs et gros clubs. Quelle serait la bonne pratique à mettre en place au niveau fédéral pour moraliser tout cela et permettre à l’athlète de ne pas se retrouver au milieu de conflits de loyautés et d’équations impossibles ?

Je n’ai jamais été contre les démarchages car après tout si des athlètes répondent aux sollicitations c’est qu’ils souhaitent partir. Comment peut-on retenir des athlètes qui souhaitent partir ? Le souci c’est qu’un club investit beaucoup d’argent sur l’accompagnement de ses athlètes, à travers des stages, des compétitions, des équipements et la mise à disposition d’un entraîneur. De plus les municipalités sont quasiment les seules pourvoyeurs de subventions, alors voir des athlètes partir pour une autre commune n’est pas bon signe. Une solution pourrait être d’indemniser les clubs formateurs en fonction du niveau de l’athlète et de ses années de présence dans lesdits clubs…

En tant qu’éducateur, qu’est-ce qui a changé au niveau des raisons qui poussent un enfant à s’inscrire au judo (ou ses parents à l’y emmener) entre l’époque où tu as débuté et aujourd’hui ? Est-ce qu’à l’inverse il y a des motivations qui sont restées identiques ?

Aujourd’hui j’ai l’impression que beaucoup d’enfants sont hyperactifs et le judo peut répondre aux attentes des parents pour canaliser cette énergie et rendre les enfants plus à l’écoute. De plus, la pratique féminine s’est également beaucoup développée ces dernières années, tout comme la pratique du judo dans les quartiers prioritaires « Politique de la ville ». Le plan 1 000 dojos, initié par France Judo avec les services de l’État, va permettre d’ailleurs de considérablement augmenter la pratique du judo dans ces quartiers. Car s’il y a beaucoup d’inscriptions, il y a peu d’infrastructures pour accueillir cette forte demande. À l’inverse les motivations, qui seront identiques, sont une publicité toujours sans faille de la part du corps médical qui continue d’orienter les parents vers le judo pour canaliser leurs énergies, favoriser la mixité et aussi les accompagner sur le terrain de la confiance en soi.

Il y a quelques années en entretien, le Néerlandais Chris de Korte (1938-2024), qui a formé notamment Mark Huizinga et Edith Bosch, me disait ceci : « Il y a la dimension olympique, la dimension traditionnelle et la dimension qui consiste à éduquer le corps et l’esprit des enfants. Un professeur de judo doit être compétent sur ces trois points. Il doit pouvoir enseigner les katas ; il doit pouvoir se faire comprendre des enfants ; et il doit pouvoir accompagner ceux de ses élèves qui souhaitent approfondir la question de la compétition. Mon jugement paraîtra sévère mais je pense qu’il n’y a plus aujourd’hui de professeurs capables d’enseigner correctement chacune de ces trois dimensions. Car cela demande du temps, de l’attention et de l’investissement, aussi bien de la part du professeur que de la part des élèves. Le culte contemporain de la vitesse et de l’immédiateté est un frein à l’intériorisation de la dimension martiale du judo.» Qu’est-ce qui selon toi différencie un professeur d’un entraîneur et d’un éducateur ? Qu’est-ce qui les relie ?

Il serait pour moi prétentieux et surtout inapproprié de devoir juger des qualités ou plutôt des obligations que « devrait » avoir un professeur. Il y a une multitude d’enseignants et de professeurs. Accorder de son temps aux autres pour les rendre meilleurs est en soi une noble cause, un don de soi à l’instar de nos enseignants de l’Éducation nationale. Alors si le professeur a une préférence pour les katas, la compétition ou l’enseignement, libre à lui de dispenser les cours qu’il souhaite. Un professeur est une personne qui transmet un enseignement, une pédagogie, des techniques et, pour ce faire, il entraîne ses élèves. Un entraîneur va donc mettre en pratique différentes tactiques pour réaliser les différentes techniques élaborées par le professeur. Il devra également lui apporter une condition physique nécessaire à la réalisation de ces schémas technico-tactiques et, si l’objectif est la compétition, il devra également s’attacher à l’entraîner sur les différents paramètres du succès, de la roue de la performance.

Un éducateur joue un rôle essentiel dans le développement et l’éducation des enfants. Il travaille pour assurer leur bien-être et leur développement. Quand j’étais enseignant d’EPS, certains collègues me disaient que nous ne sommes pas des éducateurs car nous ne sommes pas leurs parents. Je leurs répondais qu’un enseignant doit aussi être un éducateur. Alors s’il y a bien des différences entre un professeur, un entraîneur et un éducateur, pour ma part cela n’a toujours fait qu’un.

Tu as souvent vu des journalistes travailler et tu sais que nous sommes une « faune » complexe et variée, nous en avons souvent discuté ensemble. Que recherches-tu dans un article, en tant que lecteur-connaisseur ? Quelles sont les questions que tu aimerais voir posées à des athlètes ou des professeurs et que tu regrettes de ne pas lire ou entendre suffisamment ?

Ce que je recherche dans un article, tout comme dans un échange et plus généralement dans la vie, c’est de me nourrir intellectuellement, philosophiquement. C’est d’apprendre, de m’enrichir, d’avoir des réponses à des problèmes posés, à des interrogations. Par exemple si l’on reste dans le domaine du sport et plus particulièrement du judo, j’aurais aimé comprendre, avoir des réponses sur la réussite du judo masculin français avec ses quatre médailles individuelles aux derniers JO, mais aussi sur l’absence de médaille d’or chez la dream team féminine. Peux-t-on dire que la pression médiatique liée aux Jeux à la maison a été importante chez les filles et pas chez les garçons ? J’aurais aimé que l’on creuse ces questions afin d’avoir de vraies réponses, lesquelles nous permettent ensuite d’évoluer dans la recherche de la performance.

Il en va de même pour l’annonce des sélections. Quand celles-ci doivent-elles avoir lieu pour mettre les athlètes choisis dans les meilleurs conditions ? Il avait été décidé de ne pas reproduire la même « erreur » – si erreur il y a eu -, en sélectionnant l’athlète choisi suffisamment en amont pour ne pas épuiser physiquement et mentalement les pré-sélectionnés. Finalement cela n’a rien changé dans la catégorie des -70kg ou les athlètes ont échoué chacune à leur tour aux JO de Tokyo pour l’une puis aux JO de Paris pour l’autre. Et leurs rivales directes sont devenues championnes du monde… juste avant les deux JO !

Idem dans la catégorie des -78kg où, au-delà de la concurrence féroce entre Madeleine Malonga et Audrey Tcheuméo, il aurait été intéressant de se questionner sur l’analyse de ce contre qu’à subi Madeleine sur son attaque aux Jeux. Pourquoi a t-elle lâché la manche alors qu’elle est dans une posture qu’elle maîtrise très bien et avec laquelle elle a marqué de nombreuses fois sur o uchi gari. À la sortie du combat le journaliste lui dit, en parlant de son adversaire, « que s’est-il passé avec Patricia Sampaio ? Elle vous a gêné très vite ». Il pose la question tout en donnant SA réponse ! Madeleine est effondrée et finit par glisser « après, c’est le sport » ! Pourtant il y a bien une faute technique qu’il faut analyser, dans son ensemble, pour ne plus qu’elle se reproduise… À Madeleine Malonga je lui poserais la question suivante : pourquoi as-tu lâché cette manche que tu tenais si bien en voulant ceinturer ton adversaire ? Et ensuite, selon ses réponses, je continuerais à lui poser des questions jusqu’à ce qu’elle trouve elle-même la réponse.

Intéressant, effectivement…

En fait ce que je regrette de ne pas pouvoir lire ou entendre dans les questions posées aux athlètes ou aux entraîneurs, ce sont des questions qui nous permettent de comprendre la cause de la cause d’une défaite, d’une blessure ou de tout autre problème donné nous permettant de trouver la solution. Combien d’athlètes se blessent en se disant « bon bah c’est le judo de haut niveau » ? Certains ont même arrêté une carrière en se persuadant que le corps ne suivait plus à cause de ses nombreuses blessures !

Prenons l’exemple d’un athlète qui part en footing et qui se foule la cheville en se réceptionnant d’un saut pour éviter une flaque d’eau. La cause de la blessure est de toute évidence la présence de la flaque d’eau obligeant l’athlète à sauter pour l’éviter. OK donc la prochaine fois on balise mieux le terrain et on fera le footing sans encombre. Cependant si on analyse la cause de la cause on comprend que l’athlète était en surcharge pondérale, qu’il a peu dormi la veille et que le footing a eu lieu après un long voyage dont le but était un décrassage. Et ces paramètres changent tout.

Si l’Ahcène d’aujourd’hui pouvait donner des conseils de vie à l’Ahcène qui, à l’âge de neuf ans, attachait sa première ceinture blanche, que lui dirait-il ?

Cet Ahcène-là avait beaucoup de peurs alors j’aimerais lui dire « sois à l’écoute de ton guide intérieur » car nous allons souvent chercher ailleurs ce qui se trouve à l’intérieur de nous. Maintenant, le Ahcène d’aujourd’hui est le résultat de SES décisions car, derrière une décision ou un choix, il y a toujours une conséquence. Et ces décisions sont le fruit de toutes ces mémoires résultantes de mon enfance, de mon éducation et également de celle de mes parents, et grands-parents. Tout ce qui fait que mon chemin de vie est celui qu’il devait être ! Alors avec des si, on coupe du bois comme dirait l’un de mes précieux amis. Mais si j’avais fait d’autres choix, comme aller en sport-études pour avoir un meilleur accompagnement dans la recherche de la haute performance, alors la trajectoire de mon chemin de vie aurait été toute autre. Et quand je réalise où ce chemin m’a déjà conduit, je ne peux qu’être heureux. J’ai des enfants extraordinaires, une épouse exceptionnelle, je profite encore de mes parents qui ont sacrifié leur vie pour élever leurs enfants. J’ai des beaux-parents aimants et je me suis épanoui dans mon travail, que ce soit comme enseignant d’éducation physique et sportive ou comme président, professeur, éducateur et entraîneur de judo.

Je pense que ce conseil servira plutôt au Ahcène de demain voire d’après demain. Celui-ci ou celle-ci s’appelle Kiyan, Lahna et Ambre, mes enfants, si toutefois il (le Ahcène d’aujourd’hui) continue de travailler sur ses mémoires afin de gommer tout ce qui l’empêche d’élever son taux vibratoire. Ce sont des multitudes de couches sur le corps qui s’enlèveront au fur et à mesure du travail effectué. Et ça, c’est un travail de longue haleine. – Propos recueillis par Anthony Diao, été 2024-printemps 2025. Photo d’ouverture : discussion de bord de tapis avec Morgane Arthuis. ©Laëtitia Cabanne/JudoAKD.

Une version en anglais de cet entretien est disponible ici.

Bonus – Un soir d’automne 2010 au JC Escales-Argenteuil :

Lire aussi, en français :

- JudoAKD#001 – Loïc Pietri – Le franc Français

- JudoAKD#002 – Emmanuelle Payet – Cette île en elle

- JudoAKD#003 – Laure-Cathy Valente – Lyon, troisième génération

- JudoAKD#004 – Retour à Celje

- JudoAKD#005 – Kevin Cao – La parole aux silences

- JudoAKD#006 – Frédéric Lecanu – Voix sur son chemin

- JudoAKD#007 – Shin Gi Tai – (Hier) AUJOURD’HUI (Demain)

- JudoAKD#008 – Annett Böhm – De l’autre côté

- JudoAKD#009 – Abderahmane Diao – Infinité de destins

- JudoAKD#010 – Paco Lozano – Le combat dans l’oeil

- JudoAKD#011 – Hans Van Essen – Monsieur JudoInside

- JudoAKD#012 – Judo aux JO 2024 – J1/8

- JudoAKD#013 – Judo aux JO 2024 – J2/8

- JudoAKD#014 – Judo aux JO 2024 – J3/8

- JudoAKD#015 – Judo aux JO 2024 – J4/8

- JudoAKD#016 – Judo aux JO 2024 – J5/8

- JudoAKD#017 – Judo aux JO 2024 – J6/8

- JudoAKD#018 – Judo aux JO 2024 – J7/8

- JudoAKD#019 – Judo aux JO 2024 – J8/8

- JudoAKD#020 – Après les Paralympiques – Post-scriptum.

- JudoAKD#021 – Benjamin Axus – Toujours vif

- JudoAKD#022 – Romain Valadier-Picard – La prochaine fois, le feu

- JudoAKD#023 – Andreea Chitu – Nos meilleures années

- JudoAKD#024 – Malin Wilson – Venir. Voir. Vaincre.

- JudoAKD#025 – Antoine Valois-Fortier – La constance du jardinier

- JudoAKD#026 – Amandine Buchard – Le statut et la liberté

- JudoAKD#027 – Norbert Littkopf (1944-2024), par Annett Boehm

- JudoAKD#028 – Raffaele Toniolo – Bardonecchia, en famille

- JudoAKD#029 – Riner, Krpalek, Tasoev – La guerre des trois n’a pas eu lieu

- JudoAKD#030 – Christa Deguchi et Kyle Reyes – Un trait d’union en rouge et blanc

- JudoAKD#031 – Jimmy Pedro – Il était une foi en l’Amérique

- JudoAKD#032 – Christophe Massina – Vingt années ont passé

- JudoAKD#033 – Teddy Riner/Valentin Houinato – Deux dojos, deux ambiances

- JudoAKD#034 – Anne-Fatoumata M’Baïro – Le temps d’une vie entière

- JudoAKD#035 – Nigel Donohue – « Ton temps est ton bien le plus précieux »

- JudoAKD#037 – Toma Nikiforov – Les années Kalashnikiforov

- JudoAKD#038 – Catherine Beauchemin-Pinard – Le grade de grande sœur

- JudoAKD#039 – Vitalie Gligor – « La route prend celui qui marche »

- JudoAKD#040 – Joan-Benjamin Gaba et Inal Tasoev – Questions de mentalités

- JudoAKD#041 – Pierre Neyra – Il était une fois dans l’Ain

- JudoAKD#042 – Theódoros Tselídis – Entre Grand Caucase et mer Égée

- JudoAKD#043 – Kim Polling – Chronique des années de feu

- JudoAKD#044 – Kevin Cao (II) – Sur les traces d’Adrien Thevenet

- JudoAKD#045 – Nigel Donohue (II) – À propos du modèle Hajime-Matte

- JudoAKD#046 – Une histoire de violence(s)

- JudoAKD#047 – Jigoro Kano n’aurait pas dit mieux

- JudoAKD#048 – Lee Chang-soo/Chang Su Li (1967-2026), par Oon Yeoh

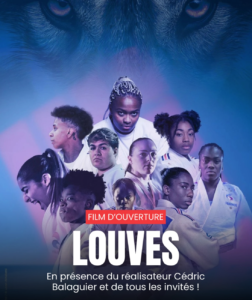

- JudoAKD#049 – Louves, de Cédric Balaguier – Leurs moments à elles

Et aussi :

- JudoAKDRoadToLA2028#01 – D’un vieux continent – Épisode 1/13 – Été 2025

- JudoAKDRoadToLA2028#02 – D’un vieux continent – Épisode 2/13 – Automne 2025

JudoAKD – Instagram – X (Twitter).