Né le 17 août 1965 à Lyon 4e (France), Pierre Neyra souffle en cette année 2025 à la fois ses soixante bougies et son demi-siècle de licence. Directeur technique du département de l’Ain depuis trois décennies, le professeur de Saint-Denis Dojo a ajouté ces dernières années une corde à son arc de quatrième dan : de nombreux déplacements ou stages à l’étranger. Une respiration à la fois familiale et pédagogique qui lui fait désormais aborder chaque saison nouvelle avec le calme des vieilles troupes. – JudoAKD#041.

Une version en anglais de cet entretien est à lire ici.

Comment es-tu arrivé au judo, Pierre ?

Écoute, c’est le schéma classique : la vie quotidienne, des agressions scolaires…

Ah oui ?

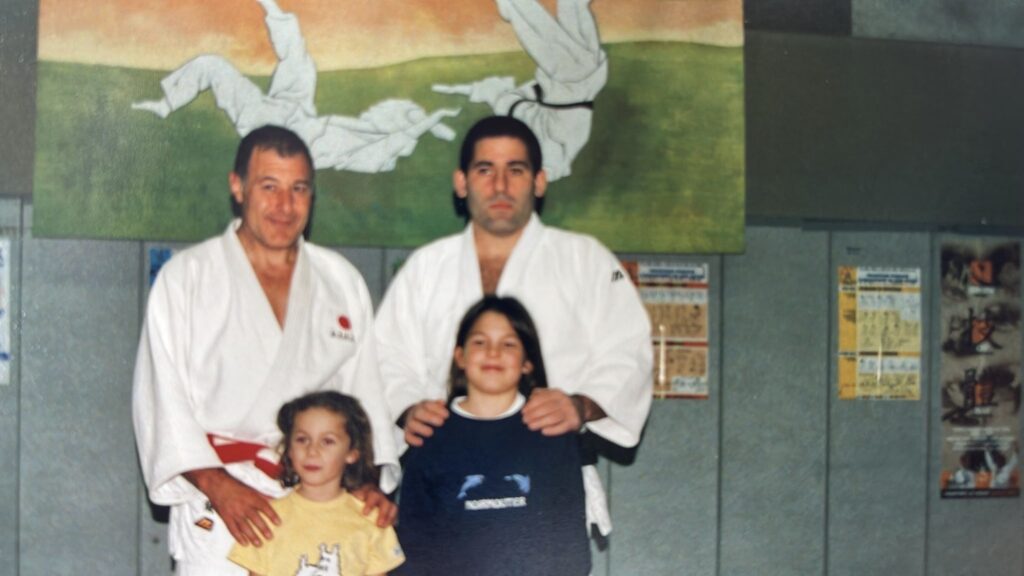

Eh oui. Parce que le gabarit que j’ai aujourd’hui, je ne l’avais pas quand j’étais petit. J’ai eu une petite maladie et des vitamines qui ont fait que je me suis développé tel que tu me connais… Tout est lié, en fait. Vers l’âge de neuf ans, c’est ma mère qui décide de m’inscrire au dojo de la Croix-Rousse. À l’époque il est géré par maître Roger Bascobert, arbitre mondial qui avait officié aux Jeux de Munich et de Montréal. Il devait faire les Jeux de Los Angeles mais il a eu un cancer en 1984 et est décédé un an après – paix à son âme. C’était un grand monsieur du judo lyonnais. J’étais jeune mais j’ai eu la chance de le connaître.

Le judo à ce moment-là, c’est juste un loisir pour toi ?

C’est un loisir, oui. Mais j’aime ça et je suis assidu. C’est marrant parce que mes parents veulent aussi que je fasse de la musique mais la vérité c’est que je mémorise davantage mes gammes judo que mes gammes au solfège. Donc très vite les cours de musique se transforment en cours de judo et puis ça monte crescendo. Je passe ma ceinture jaune avec Alain Aden, qui a pris depuis des responsabilités en jujitsu et enseigne au Dojo d’Essling du côté de la Part-Dieu. Après lui il y a Gérard Thinet et, quand je pars, c’est la période où Pierrot Blanc arrive. Ce n’est pas par rapport à lui, hein. C’est une évolution logique.

Tu pars pour aller où ?

Je continue sur le Fuji Yama de Rillieux-la-Pape, avec les frères Muller – Eric, en tant qu’entraîneur et Thierry, qui fait de la compétition. Ce n’est qu’après que j’atterris dans l’Ain, au moment où j’enchaîne l’armée, le diplôme, tout ça.

C’est à cette époque que tu envisages de faire du judo un peu plus qu’un loisir ?

En fait ça s’est toujours bien goupillé. J’ai la chance de souvent arriver au bon moment. Déjà, à la Croix-Rousse, Gérard Thinet m’avait demandé de venir l’aider les mercredis après-midi. C’est un truc que beaucoup font – toi aussi tu l’as fait sans doute [NDLR : oui] -, même aujourd’hui, en demandant à un élève assidu de venir donner un coup de main. À côté je faisais de la compétition, je faisais tomber et j’aimais ça. J’avais le gabarit pour, faut dire ! Bref, c’est comme ça que je me suis pris au jeu.

Tu te souviens de tes premiers pas dans l’enseignement ?

J’ai des images, oui… Je revois Bruno Mure en ceinture verte devant moi lors du salut, juste avant qu’il ne prenne son envol [aujourd’hui directeur du Pôle France de Grenoble, Bruno Mure s’est hissé plusieurs fois sur le podium national en -66 kg, NDLR]. J’ai la chance aussi de rencontrer d’autres enseignants. Via Isabelle Mayoud par exemple, qui tient aujourd’hui la boutique des Arts martiaux lyonnais, je sympathise avec Jean-Jacques Sellès, un copain judoka qui avait fait des remplacements au club. Ensuite Jean-Jacques part sur la ville de Chassieu où il devient chef du service des Sports. Le hasard veut qu’il me demande alors d’intervenir sur la commune en tant qu’animateur sur les centres de loisirs. Moi, je n’ai pas de diplôme, mais bon, j’accepte de venir l’aider. De là je fais vraiment connaissance avec lui et avec sa famille. Nous devenons très amis. De fil en aiguille, je fais aussi des remplacements à l’école pour montrer un peu de judo. Tout ça m’occupe bien.

Tu passes par la case service militaire ?

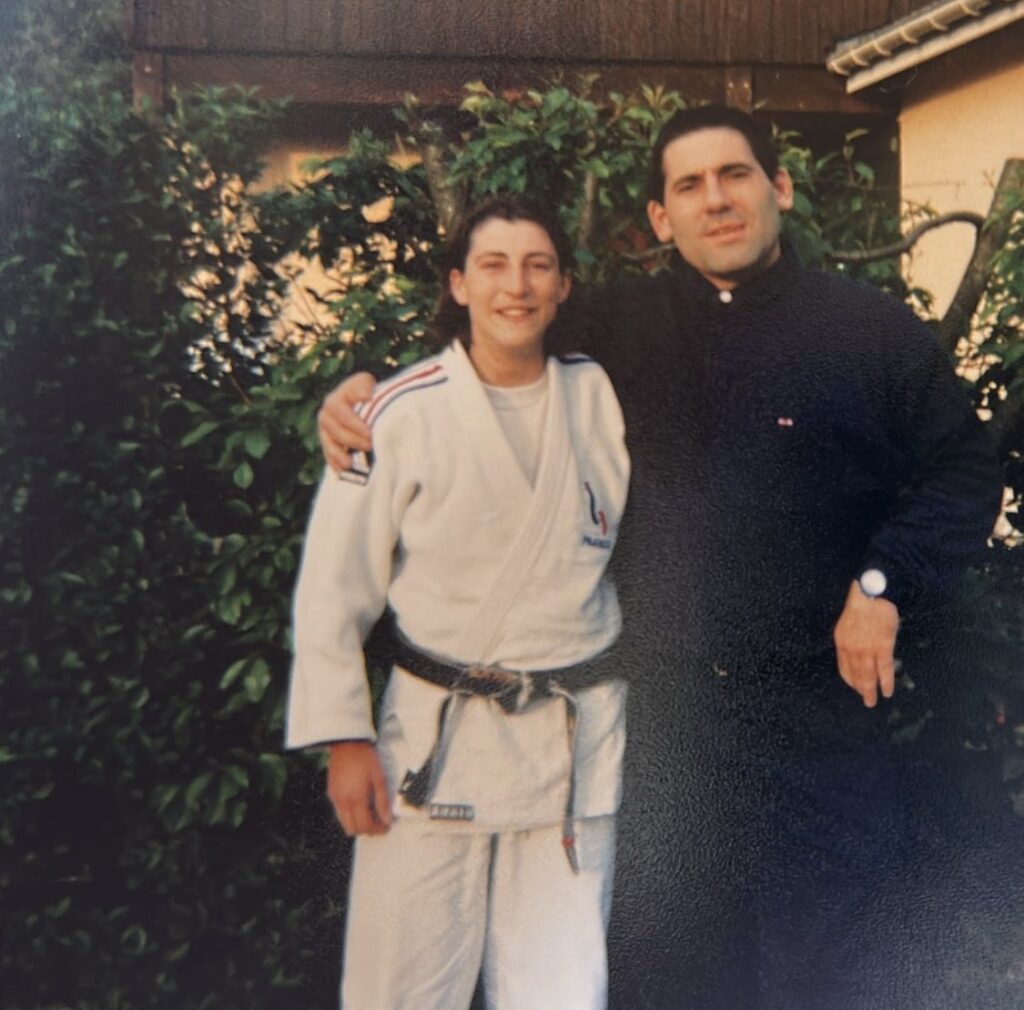

Oui je fais Sports Armée à Marseille, avec Jean-Paul Coche, Richard Melillo… et Fred Buzon, que tu connais bien ! Derrière, on m’encourage à passer le diplôme, alors je pars au pôle de Grenoble. J’y suis sur les listes des Brevets d’État, mais pas sur les listes des athlètes – ce qui n’empêche pas qu’on s’entraîne ensemble avec les Karim Slimani, les Fabrice Guénet, etc.

Des solides !

C’est une promotion de très haut niveau, oui. D’ailleurs quand j’obtiens mon Brevet d’État, c’est Karim Slimani qui me dit qu’il a un copain qui cherche un prof du côté de Bourg-en-Bresse dans le département de l’Ain. C’est vrai que sur Lyon, il n’y a pas trop de débouchés. C’est donc comme ça que j’atterris en 1990 à Bourg-en-Bresse, où je suis toujours aujourd’hui.

Tu emménages là-bas ?

Non, je fais les trajets. En fait je vis à Lyon jusqu’en 1992. Ce n’est qu’après que je prends un appart à Bourg-en-Bresse. Il faut dire que sur cette période-là j’ai aussi à remplacer pendant quelques temps Geff Valente sur son club du troisième arrondissement de Lyon, ainsi qu’au collège Dargent sur l’équivalent de la Classe départementale judo dont s’occupe aujourd’hui Jérôme Muller. C’est Patrick Nolin, le cadre technique de l’époque, qui m’avait demandé si ça m’intéressait. C’est là que j’apprends à connaître Geff Valente et que nous devenons amis… Tu sais, nous avons toujours une vision des gens sur la base de ce qu’on entend d’eux, mais sur le terrain c’est autre chose. Geff, c’était un personnage et ça a été un bonheur d’échanger avec lui… Une fois dans l’Ain, Patrick Nolin me demande de faire quelques missions de regroupements. Puis quand Arnaud Perrier revient sur la région, il m’intègre dans l’équipe technique de la Ligue du Lyonnais qu’il met en place. Elle comprend alors les départements de l’Ain, de la Loire et du Rhône.

À quel moment, lorsque tu prends des fonctions fédérales, imposes-tu ton style, ta patte ?

Ça c’est un vrai défi à relever. Le défi de faire des trucs. Après, c’est le travail, l’évolution, la passion de découvrir toujours plus qui fait qu’on s’investit énormément. Donc depuis 1992 où je prends mes fonctions, ce n’est qu’en 2003 que je deviens officiellement cadre technique fédéral. Ça fait donc onze années passées entre bénévolat et quelques rémunérations par ci, par là. Tout ça construit un regard, une sensibilité par rapport aux gens. Ça compte forcément lorsque tu en viens à proposer des actions.

Ce côté d’emmener beaucoup les gamins, de prendre des initiatives qui ne se font pas forcément partout, c’est venu comment ?

C’est à force de rencontrer des gens. Je te prends un exemple : tout judoka rêve d’aller un jour au Japon. Pour les vacances, tout le monde a envie de voyager à droite à gauche – mais beaucoup se mettent des barrières, essentiellement financières. Le Japon, pour moi, ça arrive en 2004 avec Patrice Palhec, qui commence déjà à bien tourner là-bas. Je lui demande si je ne peux pas partir avec lui. On part en février à quatre, avec un élève, son fils et lui. J’apprécie tellement ce premier séjour que je veux rapidement lancer la suite… Pour les autres voyages, c’est un désir que nous avons en commun avec ma femme. L’ouverture de l’espace Schengen change toute la donne. Un jour, nous sommes en Angleterre et je lui dis : et pourquoi on ne visiterait pas toutes les capitales de l’Europe ? C’est parti comme ça. Aujourd’hui nous en sommes à vingt ou vingt-cinq capitales.

Vous faites ça l’été ?

L’été oui. Et avec une démarche judo. Il y a toujours le petit ange et le petit démon : il y a l’ange pour les vacances et le démon qui te dit il y a le judo. Il y a toujours un Post-it qui traîne avec une adresse mail ou le site d’un club du coin. C’est marrant parce qu’on est en vacances et puis je ne sais pas, c’est comme le miel, ça m’attire… Internet a vraiment décuplé les possibilités. J’ai envoyé je ne sais pas combien de mails dans le monde entier – je te parle de l’Australie comme du Canada, hein. J’ai souvent eu des réponses et c’est comme ça que s’est créée l’alliance avec la Slovaquie, par exemple, ou des échanges avec le Brésil et l’Amérique du Nord. C’est aussi tout ça qui a conduit à la création du tournoi au niveau du club.

Ça remonte à quand d’ailleurs, le premier Open de Bresse ?

On le lance en février 2008 et nous l’avons arrêté cette année faute de pouvoir faire davantage. Il a duré seize ans. J’avais créé le club de Saint-Denis-les-Bourg en 2003 après une expérience à Bourg-en-Bresse qui s’était terminée difficilement. Heureusement, l’envie était encore là. J’ai créé le club et il y avait une dynamique, une demande. Les athlètes m’ont suivi et aujourd’hui, après vingt-deux ans, le club est viable et fonctionnel.

Dans ton tournoi, il y a aussi des étrangers qui venaient, les Italiens notamment.

Je ne l’ai pas sous les yeux mais on a eu une liste incroyable d’étrangers. Si on regarde hors Europe, les premiers temps on a eu la Martinique – tu me diras, la Martinique c’est la France, mais pour nous c’était quelque chose. Pourquoi venir chez nous à Saint-Denis ? Les Martiniquais qui viennent à Paris faire un tournoi, c’est logique. Mais venir jusqu’à Saint-Denis-lès-Bourg ? Ils sont venus deux années de suite, on a fait connaissance avec eux… À cette époque-là on avait eu l’équipe nationale féminine suisse qui était venue en voisine, ça a été les premiers étrangers qui ont mis un peu le pied à l’étrier du groupe de travail. Derrière c’est parti : on a eu les Anglais, les Espagnols, Saint-Pierre-et-Miquelon (qui reste encore un territoire français)… Dans tous ces contacts il y a un gros échange qui s’est fait avec un professeur de Slovaquie qui m’a aidé à développer beaucoup de choses. Eux voyagent en car et ont cette facilité à se réunir. Même s’il y a parfois des rivalités locales entre eux, c’est tout du travail en commun. Dans le car, tu as droit aux Tchèques, aux Polonais, aux Ukrainiens, aux Hongrois. Derrière, d’autres amis se sont greffés. Il y a eu l’Autriche, l’Allemagne aussi, le Danemark… et même jusqu’à l’équipe nationale B du Canada.

Le tournoi s’adressait à quelles tranches d’âge ?

Il était pour les minimes et les cadets. Au début il était ouvert aux juniors. Aujourd’hui ça remonte un peu, mais il y a eu une période de pénurie. Proposer un tournoi juniors, daire venir des étrangers et ne leur proposer qu’un combat ou deux, c’était pas top. Donc nous avons ajouté les seniors, et les juniors combattaient avec eux.

Et les Italiens sont venus ?

Oui, ils nous ont fait ce plaisir. On avait eu des Serbes aussi. Ça c’est des familles qui bougeaient beaucoup aussi donc ça m’a permis de faire des connaissances.

Quand tu pars l’été, tu emmènes des élèves avec toi ?

Non, pas l’été. J’ai pris le goût d’aller voir les gens chez eux, mêlant judo et vacances familiales depuis maintenant une bonne dizaine d’années, mais sans élèves. En gros, je pars une dizaine de jours en vacances familiales et, depuis plus de dix ans, j’en profite pour faire un stage en Slovaquie ou en Pologne. Ou les deux, car eux aussi se regroupent, parce que ça devient compliqué de partout, il ne faut pas non plus le nier. La France ça ne va pas fort mais ailleurs en Europe ce n’est pas si simple non plus.

C’est toi qui animes ces stages ?

Oui. Je regarde, j’apprends, j’échange. L’an dernier, il y a eu une énorme séquence. Ils font venir une équipe de trente Ukrainiens depuis Kiev. Je vis une expérience exceptionnelle. Ces gamins arrivent, ils ont l’air tristes – et moi je ne peux pas travailler avec des enfants tristes. Et puis ce sont mes vacances, je suis là pour me faire plaisir, j’ai pas envie d’avoir les larmes aux yeux toutes les cinq minutes. Les éducateurs ce sont deux jeunes, une équipe rigoureuse. Je réussis avec le judo à les détendre un peu, à changer l’esprit. Ce sont des vacances, oui, mais avec du travail, une autre approche, une autre pédagogie qui n’empêche pas que l’ensemble reste assez rigoureux. Au deuxième jour, je vois les gamins sourire. Aujourd’hui ce sont des échanges sur Insta, sur Facebook. Ça fait plaisir.

Ta femme Catherine, elle est judokate ?

Pas du tout. Oublie le sport [Rires]. Pour elle, ce sont ses petites vacances. Pendant que je suis au judo, elle se pose à la piscine ou au spa du coin. Après le judo, elle me rejoint sur ces moments conviviaux, de rire et de partage. Ça permet de se changer les idées. Ce sont des choses qui se perdent un peu, en France.

Tu le sens, ça ?

Oui, très fortement. Parfois au retour, c’est comme une chape qui arrive. Tous ceux qui partent en vacances à droite à gauche le disent : dès que tu retrouves le territoire français, tu as ce ressenti morose. Tout ça est un peu triste parce que moi, à ce moment de l’année, j’aspire à échanger sur des trucs plus légers.

En tant que Français et judoka, te sens-tu porteur d’un dossard virtuel voire d’un statut, lorsque tu enseignes à l’étranger ?

Oui, d’autant que chaque année ils me floquent un T-shirt à mon nom, et ça part sur toute la Slovaquie, la Pologne, l’Ukraine… Moi je n’ai pas de prétention par rapport à ça. Je sais qu’il y a d’autres personnes qui ont une valeur plus haute que moi, mais voilà, il y a une amitié qui s’est créée.

Sur quoi tu fais bosser les élèves, lors de tes stages ?

C’est surtout une certaine pédagogie que nous Français avons intériorisé de base. Eux en revanche sont davantage restés sur le Gokyo de Jigoro Kano. La première année, quand je fais le stage avec des enfants, c’est très ludique et ça fait du judo. Et puis ils me demandent : « Est-ce que tu veux examiner des katas ? » Quand j’ai vu les examens de katas, j’en ai pleuré.

Comment ça ?

Premier passage de grade, premier dan d’un couple. Aucun déséquilibre, aucune saisie. Les trois temps de déplacement, ça n’existe pas. Je suis jury, j’en ai les larmes aux yeux. Ils me disent « mais qu’est-ce qu’il t’arrive » ? En baragouinant, je dis mais qu’est-ce qu’il se passe ? C’est quoi ? Eux me disent que c’est normal. Que le kata ils l’apprennent dans un livre et qu’ils essaient de choper des vidéos à droite à gauche.

Comment réagis-tu ?

Je me suis dit : il faut que je leur donne des billes. Je leur ai envoyé des vidéos de ce que nous faisons en France avec certaines pédagogies éducatives… Après, il ne faut pas oublier que là-bas il y a quarante clubs. Pour te donner un ordre de grandeur, le département de l’Ain, on est à peu près cinq mille licences, c’est la Pologne et la Slovaquie réunies, quoi.

C’est quoi la différence niveau enseignement ?

Sur la Slovaquie par exemple, puisque j’ai plus d’expérience là-dessus, il n’y a pas de professeur professionnel, ça n’existe pas. Il y a juste à Banská-Bystrica mais c’est un club militaire, et là l’enseignant est rémunéré du fait de ce statut. Les autres clubs, c’est tout du bénévolat, donc il y a toute une pédagogie à construire… Sur un séminaire sur le haut niveau pour les cadets, je fais un gros travail de préparation avec un jeune qui est à la Fédération slovaque. Quand je vois arriver les enseignants, je vois des ceintures jaunes, vertes, bleues. En tout ils sont une vingtaine devant moi et, sur les vingt, j’ai deux ceintures noires. Chez nous, c’est impensable un séminaire d’enseignants avec seulement deux ceintures noires. Là, c’est différent. C’est le désir de transmettre qui prime. En gros j’ai ma ceinture bleue, j’aime le judo, donc je l’enseigne.

J’imagine que tu as ton lot d’anecdotes…

J’ai vécu une expérience assez étonnante sur un passage de grade, oui. Mon ami Villiam Kohút, qui est sixième dan, me demande si je veux juger avec eux. Je me mets sur la chaise à côté d’eux, mais seulement en tant qu’extérieur. Parce que donner mon avis reste compliqué avec la barrière de la langue. Là, arrive un couple, un homme et une femme. La femme est assez forte. Ils mettent les judogis, ils montent sur le tapis et je vois que la femme est ceinture blanche. L’homme, ceinture marron. La première technique, uki otoshi, il la plante sur la tête. Là, encore une fois, les larmes sortent. Je me dis : c’est pas possible, qu’est-ce qu’il se passe ? J’ai une amie qui est la traductrice, elle me tape sur l’épaule, elle me dit : on continue, regarde. Kata guruma, il l’explose. Il se relève, elle met deux heures pour se relever. Ça s’enchaîne, et là-bas, quand t’es ceinture marron, il y a les cinq séries. J’ai cru qu’il allait la tuer. Et là mon amie traductrice me dit : « C’est sa femme. Elle ne fait pas de judo. Elle a mis la ceinture et le judogi rien qu’aujourd’hui, pour que son mari puisse passer sa ceinture noire, car il n’y a personne dans son club pour la passer avec lui« . J’ai dit, mais c’est pas possible. La première chose que je fais c’est d’aller voir la femme pour la féliciter. Je lui dis : « C’est vous Madame qui êtes ceinture noire, c’est pas Monsieur. C’est vous. » Ils ont remis la ceinture noire à son mari. Moi, j’aurais dit non. Mais ce n’est pas à moi de le dire… De retour en France, je me dis qu’il faut essayer d’avancer un peu. Je contacte même Guy Delvingt pour venir essayer d’apporter quelques éléments pour qu’ils puissent travailler. Aujourd’hui, je peux dire que c’est en bonne voie puisque il y un couple de juniors slovaques qui sont champions d’Europe katas !

Tu évoquais la chape de plomb que tu retrouves en France à chaque fois que tu rentres de l’étranger. Penses-tu que beaucoup de gens gagneraient à vivre des expériences comme celles-ci pour mieux prendre la mesure de la richesse du patrimoine judo que nous avons en France ?

Tout à fait. D’ailleurs j’observe qu’il y a de plus en plus de clubs qui franchissent aujourd’hui le pas. Alors peut-être pas sous cette façon-là. Beaucoup vont faire un petit stage à l’étranger ou un petit échange. Je me souviens, il y avait Alain L’Herbette qui était un des pionniers de ça sur la région. Certains vont en Allemagne, en Pologne, en Suisse ou en Italie. Ça commence à se démocratiser, d’autant que les stages d’été en France commencent à fondre comme neige au soleil. D’habitude, on recevait la revue judo, et puis, tu arrivais au mois de mai, tu voyais deux pages de stages, tu choisissais. Aujourd’hui, les stages nationaux sont supplantés par les rassemblements internationaux à Valence, en Italie, etc.

À propos d’Italie, nous nous croisons souvent à Noël sur le stage de Bardonecchia. Tu y vas depuis combien de temps ?

La première fois sur le tapis avec mes élèves c’était l’édition 2013, celle avec les champions olympiques Urska Zolnir et Ole Bischof. Et après, ça s’est enclenché, en passant du club à l’échelon départemental. Depuis je suis allé une dizaine d’années mais ça fait maintenant deux éditions que je n’y vais plus.

Oui d’ailleurs pourquoi tu n’y vas plus ?

Je n’y vais plus pour différentes raisons. L’âge ? Pas vraiment, parce que je continue de partir à l’étranger. En fait c’est surtout l’augmentation de Français qui m’interpelle. Depuis l’édition 2022 avec la Canadienne Christa Deguchi et le Japonais Soichi Hashimoto, ce stage a pris une ampleur énorme. C’est très bien en soi parce que ça reste un excellent stage. Mais il y a aujourd’hui beaucoup de Français et puis le niveau a basculé aussi d’un stage de très bon niveau à vraiment de l’excellence. Parce que maintenant l’équipe de France y est, le PSG y est, c’est pas rien. Et c’est là qu’on commence à avoir des refus de randoris.

J’imagine qu’en plus tu es sollicité pour aller ailleurs…

Oui, ça fait des années que je suis invité à droite à gauche. Avec le temps et les voyages j’ai créé un réseau et ce réseau c’est devenu des amis qui vont jusqu’à m’aider pour mes vacances. C’est un lieu commun ce que je vais te dire mais à chaque fois que tu vas dans un pays, si tu as la chance de tomber sur quelqu’un qui peut te guider pour découvrir d’autres choses que le touriste lambda, c’est toujours plus riche. Là j’ai des opportunités en Slovaquie, en Albanie… Juste après le jour de l’An, il y a un stage international en Croatie. J’y suis allé avec mes élèves et c’est que du bonheur. J’ai retrouvé le niveau italien, mais avec beaucoup moins de Français cette fois. Il y a eu quelques refus de randoris mais globalement mes élèves se sont franchement éclatés. Il y avait la petite croate Katarina Kristo, qui frôle le podium aux Jeux, ainsi que deux lourds qui étaient à Paris eux aussi, un Biélorusse et un Slovène qui a combattu pour la Grèce, je crois. Il y avait du très bon niveau, j’ai adoré. Après je suis aussi invité à Berlin, où j’ai une amie française. Il y a un gros stage en même temps que Bardonecchia. Là aussi j’ai envie de le faire, mais bon là c’est le coût parce que Berlin c’est une autre distance. C’est une capitale, donc l’hôtellerie, etc.

Le calendrier fédéral est saturé en France. Pour pouvoir organiser ces virées à l’étranger, tu dois prendre sur ton propre temps. Quel est le rythme idéal pour toi pour être bien et pour durer dans ce métier ?

Ecoute, je me suis mis au monde moderne. C’est-à-dire que je suis sur presque tous les réseaux au niveau du club. Aujourd’hui je fais presque plus d’informatique que de tapis. Après, ce qui nous tient c’est la passion. Tu ne pourras pas l’enlever, c’est notre potion magique d’Obélix, la passion. Je suis un petit peu dans le même schéma de travail qu’un Patrice Palhec. C’est la passion de transmettre, la passion de découvrir encore, d’aller voir, de voyager et de faire voyager, de faire rêver les enfants. Avec l’âge tu essaies de relâcher un peu mais le passionné, il ne compte pas ses heures, il ne regarde pas sa fin de mois au niveau du salaire et il est sur les routes à ramener les enfants à droite à gauche pour leur faire découvrir et si possible leur faire aimer cette discipline. L’échange est aussi bien sportif que culturel. Le professionnel c’est celui qui ouvre le dojo à dix-sept heures, qui le ferme à vingt-et-une heures, sans se poser de questions. Et puis qui note ses heures.

Comment vois-tu l’évolution des enseignants aujourd’hui ?

La réalité du terrain, c’est que les enseignants qui sont au bord des tapis pour coacher sont de plus en plus grisonnants. Après c’est aussi qu’on a tiré vers le bas les diplômes, donc les gens font des plus petits diplômes. Parfois c’est juste pour dire : j’ai un métier et je fais ça en plus. Moi je suis à cent pour cent pour le judo. Regarde Alain Chambefort, que tu connais bien, il a enseigné l’éducation physique toute sa vie à côté mais regarde tout ce qu’il a fait avec ses gamins : stages de ski, de voile, etc. Les gens ne se rendent pas compte.

J’étais aux cinquante ans du club de Chasselay, en 2022, en présence de Loïc Pietri. La fille d’André Ramousse (1937-2021) a rendu un hommage touchant à son papa. De mémoire elle racontait que quand il rentrait du boulot à dix-sept heures, il avait son rituel : il se faisait ses petites tartines, se lavait les pieds et puis il prenait son judogi et allait enseigner au club, où il rattaquait une deuxième journée de travail.

Oui, des personnes comme ça, c’est l’ADN de notre discipline.

Ces déplacements à l’étranger, qu’est-ce qu’ils t’apportent, humainement ?

Ça régénère. Le fait que ma femme n’aime pas l’avion, ça nous oblige à prendre notre temps. Il y a un lac, un attroupement, tu t’arrêtes. Tu entends de la musique, tu tombes sur une fête de la bière en Allemagne, tu dis, waouh c’est génial. L’année dernière nous sommes passés à la frontière hongroise et slovaque, sur la partie des vignobles du Tokay. J’ai voulu me faire plaisir puisque c’était la période de mon anniversaire. Ça fait vingt ans que je passe devant pour aller au tournoi, je n’avais jamais pris le temps de m’arrêter, et là tu as une fête locale et tu découvres une ribambelle de caves privées. Ça a été un beau moment.

On s’est croisé une fois à un championnat du monde à Budapest. Vous rentriez de votre tour d’Europe et vous étiez restés pour le championnat.

Oui on rentrait, et on s’est fait une petite halte sur Budapest. On aimait bien aussi parce que c’est une très belle ville.

L’Est c’est ton truc visiblement ?

Aujourd’hui, tout se passe à l’Est. Tu as la Croatie qui est devenue incontournable, la Hongrie qui accueille les championnats du monde 2017, 2021 et 2025… Ce sont des pays qui restent peu chers et, pour ce qui est de Budapest, tu as la salle de compétition et tu as l’hôtel principal qui jouxte la salle. C’est très bien organisé.

Tu te souviens de ton premier voyage à l’étranger ?

Mon premier voyage à l’étranger, c’était en Tchéquie. On est arrivés, on s’est posés dans une agence de tourisme pour voir où s’héberger. J’avais pas pris de guides à lire, on faisait vraiment tout sur place. Et on arrive dans une petite rue délabrée avec une auberge. Ils faisaient bar en bas et au-dessus, il y avait quelques chambres. Les voitures dans la rue c’était des vieilles Trabant. Bref, toute la ville était dans son jus… Cinq ans après, on a voulu y retourner mais tout avait changé, les voitures étaient dernier cri, etc. Ils ont su se développer parce qu’ils ont été très vite sur le système Internet pour se faire connaître. Et puis l’entrée dans l’Union européenne leur a fait du bien.

Sur les adolescents, j’entends deux sons de cloche aujourd’hui. D’un côté dans les pays de l’Est ou plutôt dans le Caucase, tu as des gamins hyper agiles et investis, alors qu’en Europe de l’Ouest, c’est un peu plus poussif. Où situes-tu les adolescents français aujourd’hui, lorsqu’il s’agit de les emmener sur la question de la persévérance ?

Belle question. Puisque tu me parles du Caucase, j’ai eu la chance de rencontrer une équipe qui était venue au tournoi. J’avais organisé un stage d’une journée le lendemain du tournoi, et c’est là que j’ai appris à les connaître. J’ai vu des mômes merveilleux, avec une agilité et un engagement uniques. C’est d’ailleurs un débat que j’ai aujourd’hui avec le papa d’un de mes élèves. Il est tchétchène, son fils tire en poussins, et il veut qu’il soit champion. Il le fait travailler jusqu’à vingt heures trente le soir. Ça m’interpelle parce que pour moi, former un champion, c’est pas ça. Pour moi, la championnite tout de suite, c’est trop tôt. Nous à cet âge on cherche la progression. Oui c’est bien qu’il soit champion, mais champion poussin, c’est quoi ? Par contre à l’Est, culturellement, le champion poussin c’est un champion. C’est pas la même culture ni les mêmes attentes. Sous certaines latitudes, champion, c’est tout de suite. Le problème c’est qu’après il faut une équipe nationale derrière. Il faut former des jeunes qui ont envie et qui tiennent la route jusqu’au bout. Nous, nous avons fait le choix de ne pas mettre la championnite en avant. Nous privilégions une progression intégrée, échelon par échelon… Maintenant, aujourd’hui tu le sais très bien, il y a sans doute un juste milieu entre le cocooning de nos enfants et le coup de matraque si tu n’as pas mis le bon pied devant ou si tu n’as pas redressé la tête, puisque c’est comme ça que ça fonctionne sous d’autres latitudes. Le « ça passe ou ça casse », pour moi, tu n’as pas le droit de te permettre ça. Il y a une autre façon de travailler.

Où situes-tu le curseur en France aujourd’hui ?

Je vais te donner un exemple. Il y a quelques semaines, on avait les championnats de l’Ain. Le dimanche matin, il y avait les séniors. Ça a été classique, simple, basique. L’après-midi il y avait les championnats benjamins. Eh bien crois-le ou non, j’ai cru que c’était les championnats du monde. Je me suis même énervé contre un entraîneur que tu connais bien et qui se reconnaîtra. Il ne s’arrêtait pas, même entre les combats ! Le curseur, tu vois, il est plus tôt dans les pays de l’Est parce que c’est une autre culture. Nous, le niveau international commence à partir de cadet. Je pense que le curseur, il est là. C’est là qu’il y a la bascule entre pratique loisir et haut niveau. En tout cas c’est là qu’il y a les premières bifurcations… Maintenant, dans les faits, beaucoup abandonnent très vite parce qu’il n’y a pas le cadre collectif d’une équipe nationale derrière. Alors OK, aujourd’hui, on voit une belle équipe d’Azerbaïdjan, une belle équipe de Géorgie, mais tout ça reste une somme complexe de facteurs. Ce que je constate c’est qu’en France, on a réussi à trouver le tempo pour essayer de redorer le blason qu’on avait perdu dans certaines catégories.

Comment vois-tu les performances françaises aux JO de Paris ?

Quand tu vois les résultats, tu peux te dire que le fait d’être le pays organisateur, ça aide. Mais il fallait quand même les passer, les athlètes d’en face ! C’est du cas par cas, et ce qu’ils ont fait, c’est exceptionnel. Et ça participe de ce prestige que l’on ressent dès que l’on va à l’étranger, même à notre modeste niveau. C’est un des sujets de conversation qui reviennent le plus souvent après une bonne bière ou un bon shooter de vodka. C’est comme quand on va au Japon : si tu es français, les premiers randoris sont durs. Et quand ils se rendent compte qu’on n’est pas équipe de France, qu’on est juste des Français qui viennent échanger, le randori change complètement. On passe du shiai au randori. C’est là que tu peux commencer à t’exprimer.

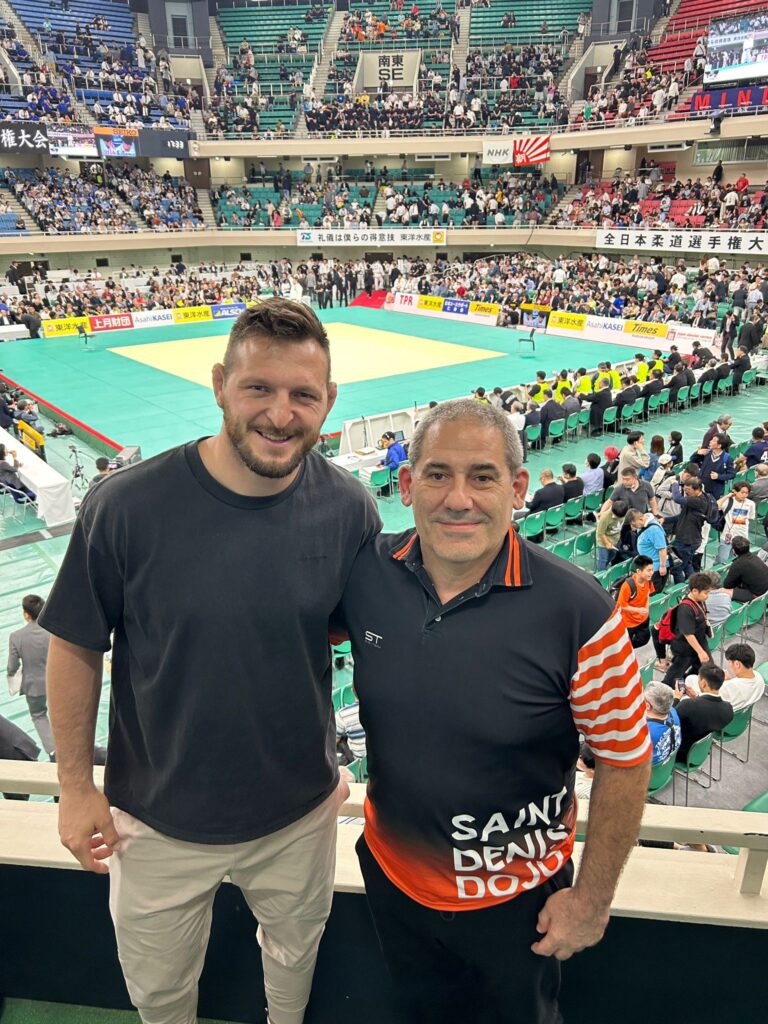

Combien de fois es-tu allé au Japon au total ?

Cinq fois. L’année dernière à Pâques, j’ai emmené un groupe de cinq entraîneurs avec moi. Ils n’y étaient jamais allés. Tout ça c’est que du bonheur. C’est que du plaisir.

La mentalité de très (trop) jeune champion que tu évoquais, tu l’observes souvent ?

Très souvent quand je vais dans ces pays, c’est tout de suite : « Des champions, c’est là pour gagner. » Il faut voir comment ils poussent leurs gamins, que ce soit le coach ou les parents. Là-bas, il y a une ferveur. Chez nous, nous sommes moins dans l’entraînement que dans l’enseignement, avec l’idée d’essayer de mettre de l’intelligence là-dessus. Je ne veux pas dire qu’il n’y a pas d’enseignants qui sont à fond pour faire des champions dès les poussins. C’est beaucoup lié aux paramètres sociologique autour du club. T’as des localités, les enfants en veulent plus qu’ailleurs, parce qu’ils ont compris que le judo est peut-être ce qui leur permettra de sortir de leur quartier, de leur misère. Pour moi, ce qui fait la richesse d’un enseignant c’est ça : prendre un enfant ordinaire et en faire un adulte extraordinaire.

L’enjeu aujourd’hui est aussi de réussir à garder les enfants au-delà de l’adolescence…

C’est un vrai sujet : passé un certain âge, ça devient le désert. Ce n’est pas qu’avant ils partaient à trente ans, mais j’ai l’impression que ça se rajeunit encore. Aujourd’hui dans l’Ain, on a deux gros clubs : le Dojo Gessien que tu connais bien, et Bresse Saône Judo. À Saint-Denis, nous sommes le seul club à avoir des seniors à la fois en loisirs et en compétiteurs. À part les vétérans, il n’y a plus personne en compétiteur au Dojo Gessien. Pourtant il y a du monde à l’entraînement. Bresse Saône non plus, ils n’en ont pas. Il y a une génération de filles qui participent, mais en garçons, il y a un ou deux gamins. Moi, j’ai aligné neuf seniors cette saison sur les championnats de l’Ain. Je me sens un peu comme le dernier des Mohicans, c’est vrai. Et c’est ce que j’essaie de dire à mes élèves : on est là, on existe. On existe, même si on reste un petit club avec nos deux-cents trente à deux-cents quarante licenciés, par rapport aux six cents de Bresse Saône Judo et aux six cents du Dojo Gessien. Au prorata de notre présence en senior, en revanche, on est dans les gros clubs. C’est là que c’est une richesse. Et si en plus tes élèves se font remarquer par leur attitude, leur comportement et leur engagement, je crois que tu es dans le vrai.

Sur la question de la durée de carrière, qu’est-ce que tu observes ?

Il y a des paliers. Je crois que c’est le Coréen Jeon que tu avais interviewé qui dit qu’il a eu la chance dans sa carrière de ne pas courir après les filles et de n’avoir jamais été blessé. Dans les paliers importants, c’est vrai que l’adolescence joue énormément. Mais c’est vrai dans tous les pays. En Slovaquie, j’ai l’expérience d’une jeune fille super : elle est venue à l’Open de Bresse en minimes, elle a tout cassé, avec un judo magnifique. Je crois qu’elle a même gagné les championnats slovaques…. Aujourd’hui, c’est fini. Et elle n’a que vingt ans… Prends aussi le cas de Martina Hingis en tennis : oui, elle a été n°1 mondiale très jeune, mais elle est quoi maintenant ? Elle est quoi ? Ça a été fort très vite, mais il n’y a pas eu de palier de progression. Alors oui ces filles elles ont atteint le très haut niveau, elles ont réussi, d’une certaine manière. Mais sur la durée ça n’a pas tenu. Et ça, ça m’interroge.

Comment vois-tu cette approche de l’entraînement intensif dès le plus jeune âge ?

C’est toute la discussion que j’ai avec le papa de cet élève. Aujourd’hui, il est sur un uchi-mata de Japonais, mais il n’est que poussin. C’est trop tôt. La dose de répétitions qu’il faut s’infliger pour parvenir à cette maîtrise, c’est à partir de cadets normalement – et encore. Parce que l’uchi-komi, c’est une des méthodes de travail que l’on a pour tout le monde à tout âge, et elle est progressive. Si tu commences à faire des séries de deux cents uchi-komis à des mini-poussins, je pense qu’à la fin de l’année tu peux dire que tu mets la clé sous la porte. En France, la culture japonaise, la culture des pays de l’Est, ça peut être une source d’inspiration, mais ce n’est pas notre véritable culture.

Un champion en activité comme le Tchèque Lukáš Krpálek est sur cette ligne-là aussi. Lorsque je suis allé visiter son académie à Prague début 2024 pour L’Équipe magazine, une maman sur place m’expliquait qu’il privilégiait les activités éducatives à la compétition. Ce n’est que passé quatorze ans que les enfants prenaient la décision de s’engager davantage ou non.

Oui et ce sont des mômes qui ont un bon niveau technique, je les ai vus faire… Il est très sain dans son approche des choses, ce gars. Je ressens une personne vraiment très abordable, très agréable et sensée. Dans l’esprit, sa vision du judo va dans le même sens que la mienne.

Justement, avec ce regard distancié que tu as sur les choses, tu le vois où là, aujourd’hui, le judo français ?

L’éclatement de l’URSS reste une donnée importante de ces dernières décennies, puisque cela fait qu’il y a beaucoup plus de pays engagés. Mais derrière, comme je te le disais, nous n’avons pas mis cette « championnite » en avant. Nous privilégions un ordre de progression. C’est ce qui explique que nous maintenons bon an mal an une très belle équipe de France à partir de junior-senior.

Et au niveau sociétal ?

Aujourd’hui on ne peut plus organiser de compétition parce que les gymnases sont payants, donc ça se monnaie. Regarde, quand tu remets une médaille à un enfant, quand il descend du podium il l’enlève de son cou. Vingt ans en arrière, l’enfant descendait du podium, il la gardait, il voulait la montrer à tout le monde, il allait passer sa journée avec…

Mon fils a carrément fait une semaine à l’école avec sa médaille d’or autour du cou quand il était en CP !

Voilà. Moi je me souviens d’un enfant qui est venu me dire : « Je vais emmener ma médaille sur la tombe de ma maman. » Qui fait ça, aujourd’hui ? Par contre si tu leur mets autour du cou un iPhone, là tu as gagné ! Les médailles n’ont pas changé mais la génération, elle, a changé. Donc voilà, maintenant on s’est « marchéifié », donc il y a la Pro League, bientôt il y a la Riner Cup… Je ne leur jette pas la pierre, hein ! Il y a de l’argent, ce sont des athlètes qui s’entraînent tous les jours, il faut bien qu’à un moment ils aient quelque chose. Mais c’est pas ma culture de base.

Sur l’articulation Paris-province, tu trouves que ça fonctionne bien ou qu’il y a des marges de progression aujourd’hui ?

Il y a encore du travail. Attention là je vais parler en tant que « vieux » : une bascule s’est opérée avec la création de la Judo Pro League. Est-ce que c’est positif pour le judo français ? Disons que moi je n’ai pas été éduqué avec l’argent. Faire rentrer l’argent, bien ou pas bien, je ne sais pas faire. Je préfère me retirer de ces débats-là. Si je devais schématiser, je dirais que Paris vit pour l’argent, nous on vit pour la médaille. C’est mon ressenti parce que c’est la société d’aujourd’hui qui est comme ça. Tout se monnaie, l’argent est prioritaire par rapport au reste… Je sens que Paris c’est cette vie-là et que nous, derrière, on n’en est pas encore là. On essaie de tempérer toutes ces choses-là, parce que c’est compliqué. Notre réalité c’est qu’en campagne, on n’arrive pas à attirer du monde. On a des judokas, on a des gamins de valeur, mais on n’y arrive pas parce que l’argent c’est pas ça. Même si c’est le même pays, on n’a pas le même train de vie. Et tu as la taille de notre ligue aussi, qui décourage un peu.

C’est-à-dire ?

Chez nous c’est le principal problème. C’est culturel. L’Auvergne ne se mélangera pas avec Rhône-Alpes, comme la Franche-Comté ne se mélange pas avec la Bourgogne – je peux t’en parler de ça, parce que ce sont deux territoires que je connais très bien. Ça ne se mélangera pas. Et je pense que la ligue Grand-Est, la greffe ne peut pas prendre non plus. Ce sont des aspects culturels.

Ajoute à cela le paramètre des distances et des trajets…

Quand je combattais, c’était l’époque où il n’y avait pas encore le métro sur ces axes-là à Lyon. Je prenais mon ticket de bus pour aller de chez mes parents au Palais des sports de Lyon pour faire mes championnats. J’avais la chance car de la Croix-Rousse à Gerland, c’était le même bus. Donc mes parents me mettaient dans le bus, allez hop, je descendais au terminus, je marchais un petit kilomètre et j’arrivais sur le Palais des sports de Gerland, parce qu’il n’y avait pas la Maison du judo à l’époque. Elle est arrivée en 1983 je crois. Avant c’était le Palais des sports de Gerland qui servait pour les championnats.

Oui Thierry Frémaux a longuement raconté ces années-là dans son essai Judoka… Est-ce que ce facteur distance participe du découragement des familles ?

Bien sûr, et de plus en plus. Les gens ont changé leur fusil d’épaule sur le judo. Le sport c’est un loisir, mais pour beaucoup le vrai loisir aujourd’hui c’est de s’évader à la campagne le week-end et d’aller faire du sport, jouer au ballon avec ses enfants, aller faire du vélo, aller grimper, marcher à la montagne, aller faire du ski… Le judo ne fait pas partie des sports fun pour s’éclater le week-end. Entre faire trois heures de route pour aller mettre les pieds dans la mer le week-end sur la plage, ou faire trois heures de route pour voir ton fils ou ta fille perdre au bout de dix secondes, la dépense et l’énergie ne sont pas les mêmes.

Le temps de transport est là aussi un vrai sujet.

C’est un vrai sujet, oui. Et là on tombe dans un système qui me fait un peu peur. Tu vois la Région a mis en place des minibus pour les clubs. Tu vois ces minibus blancs et bleus qui circulent partout ? J’en ai un au club. Sur le papier c’est super de vouloir libérer les parents. Mais moi j’ai l’impression qu’au passage on est en train de les perdre, les parents…

Yep je vois ça aussi au foot avec mon fiston…

Complètement. D’ailleurs il n’existe presque plus de clubs de foot de village. C’est tout des alliances. Parce qu’il n’y a plus de bénévoles ou il n’y a plus d’encadrants pour chaque tranche d’âge. Donc ils se regroupent pour pouvoir faire des équipes.

D’autant que ce sont des âges où la présence des adultes a son importance, ne serait-ce que pour rappeler aux mômes qu’il y a une vie sociale en dehors des écouteurs et du téléphone portable…

Il y a plein de choses qui se jouent là. On les prend, comme ça on a nos enfants, on s’organise, on économise aussi, ça s’appelle le covoiturage. Donc c’est encore un problème financier. Mais on perd les parents, on perd ce contact, on perd ces choses. Les parents aujourd’hui, on communique avec eux par SMS. Le contact direct, on est en train de le perdre. D’autant que par SMS, il faut parfois lire entre les lignes. Avec un risque de ne pas toujours se comprendre.

Tu m’avais parlé d’un projet Europe sur lequel tu bossais…

J’ai créé un truc que j’appelle Mon logiciel à moi. Il porte sur tout ce qui est utile à savoir sur les tournois européens, sur les échanges. J’ai fait ça pendant le covid. L’idée c’est de partager mon expérience et ce dossier c’est un diaporama construit avec mon professeur du BE1 à l’époque, avec des responsables de pôles et des enseignants. Même Christophe Brunet pour le haut niveau m’a dit : « Ton truc, c’est une richesse ». J’ai donc présenté les possibilités : aller dans tel tournoi, voir le style d’opposition, savoir si derrière il y a un stage, si c’est un tournoi-camp ou seulement un camp. Je me suis amusé à mettre ça en place.

Comment ça s’articule ?

Tous les pays sont accessibles via le diaporama. Par exemple : l’Albanie, j’y suis allé, donc je peux en parler : stage, dortoir de cinquante personnes, coût calculé chaque année, intérêt des échanges avec le Kosovo. En Autriche, à Zelveig, tu peux aller en voiture, héberger quinze personnes, coût abordable, niveau ceinture marron, et grâce à ça le pôle de Dijon a pu participer. La Slovaquie je ne l’avais pas encore répertoriée, mais c’est fait désormais. La Pologne a aussi beaucoup évolué. Et l’Ukraine est aussi une possibilité. Le but est que ça serve à d’autres. Je suis un peu dans l’esprit de Jigoro Kano : ne pas garder pour soi mais transmettre. Les échanges Pologne–France, Slovaquie–France, Tchéquie–France doivent perdurer, c’est important dans le sport. On m’a dit : « Si ça vient de toi, c’est que tu as créé cette relation. » Donc si j’envoie des gens de confiance, c’est accepté. C’est un peu comme avec les Japonais : tu n’invites pas quelqu’un que tu ne connais pas, mais si c’est recommandé, c’est simple. J’ai été aidé par des enseignants, des responsables de pôles, Christophe Brunet et d’autres. Le concept est chouette, en plus je l’ai traduit en anglais, donc il circule dans plusieurs pays. Ça permet de partager ces expériences.

Tu as développé des outils pour aider les autres à s’organiser ?

Oui, regarde : l’autre fois j’ai emmené une collègue du Jura. Elle est tombée amoureuse du voyage alors je lui ai dit « Tu as trente ans donc encore de l’avenir alors fonce et je t’aiderai... » Tous ceux qui sont étudiants et qui n’ont pas l’argent, vous verrez, vous ne le regretterez pas après. Aujourd’hui, tous me remercient d’avoir fait ça.

Tes multiples connexions t’aident aussi à proposer des tarifs attractifs ?

C’est le but. Parce qu’aujourd’hui les mômes ne voyagent presque plus en scolaire. Si le monde associatif peut leur apporter ça, tant mieux. Alors après c’est pas le même coût et la barrière de l’argent reste malheureusement une réalité. Pour ma part j’ai la chance d’avoir créé un réseau, et ce réseau permet de diviser par deux le coût, et ça c’est une richesse inestimable, parce que quand on va là-bas, on est invités parce qu’il y a une relation qui s’est créée avec le temps.

C’est plus compliqué d’organiser en France ?

Tu ne peux pas imaginer le coût. Ça aussi c’est une barrière, mais c’est incroyable. Jusqu’à présent ça le faisait encore. Moi j’hébergeais, je faisais les hébergements scolaires, parce que c’est des gros groupes. L’hôtel c’est compliqué à Bourg-en-Bresse, mais les hébergements scolaires, ça allait. Aujourd’hui on a mis une loi, il faut un gardien responsable assermenté pour tout ce qui est sécurité, ça te coûte cinq cents euros la nuit pour une personne qui dort – qui dort, en plus, parce que s’il n’y a pas d’alarme, il dort ! Comme ils venaient trois jours, tu as mille cinq cents euros à sortir. Quand tu n’as plus de subventions, tu fais comment ? Ben je dis aux étrangers « Restez chez vous. »

Les Cubaines de Ronaldo Veitía étaient coutumières de ce système D en France. Nous les avions d’ailleurs fait venir en 2015 au Dojo Gessien.

Oui il y a encore des pays comme ça. Je pense que si on ne voit plus les Cubains aujourd’hui c’est à cause de ce système financier qui a plombé notre discipline – et pas que la nôtre d’ailleurs. Pourtant il y a toujours des jeunes de valeur là-bas, on en voit quand même sortir deux ou trois… Bon ils n’ont pas derrière eux l’aura d’un Ronaldo. Lui-même le disait, d’ailleurs, à la fin de sa carrière, qu’on élimine les Cubains non pas sur le critère judo judo mais sur le critère de l’argent. L’argent a mis un frein à ces pays-là.

D’ailleurs juste avant les Jeux de Paris je suis allé interviewer Idalys Ortiz pour Libération. L’ambiance était crépusculaire. Vu que beaucoup d’athlètes s’étaient fait la malle les années précédentes, tout le monde surveillait tout le monde.

Oui et tout ça crée une tension et tu t’étonnes après que les athlètes ne performent pas le jour J, quoi. Quand ils sont dans un stress comme ça, si tout le monde s’observe… J’ai connu ça avec l’équipe d’Israël. Quand il y avait le Tournoi international junior de Lyon, je me suis retrouvé responsable de la gestion du plateau et quand tu vois arriver l’équipe israélienne, waouh, tu as le garde du corps avec le holster dans la poche et tout. Ça ajoute du stress dans le combat…

L’été se termine au moment où nous reprenons cet entretien. Tu es rentré hier de Slovaquie. Tu mets combien de temps par la route pour revenir ?

C’est mille huit cent kilomètres. Il n’y a que moi qui conduis, Madame n’aime pas trop conduire, donc c’est moi qui m’y colle. Pour ces vacances, ça fait du quatre mille kilomètres au total.

Ce pays semble être devenu ton second chez toi, au fil des étés. Qu’y fais-tu, à présent ?

J’interviens dans les stages et sur leurs tournois. J’ai par exemple fait un séminaire cette année pour les cadets à Piešťany, qui est au nord de Bratislava, en présence d’un groupe de Hongrois. C’est le club historique de la Fédération. Ils envoient parfois des athlètes au Japon. J’ai aussi pris part à un séminaire d’enseignants à Žilina. Il m’arrive également d’aller sur Bardejov ou Michalovce, à l’extrémité est, voire en Pologne. Concernant le public, ils étaient soixante-dix cette année, dont une vingtaine athlètes des clubs des environs. Ça allait des petits – il y en avait qui avaient six ou sept ans je pense – mais après j’avais des juniors, voire même des vétérans qui préparent les championnats du monde.

Y’a-t-il des regroupements avec leurs voisins tchèques ?

Sans plus. Ils gardent des contacts. Quand ils font leur tournoi, les Tchèques sont toujours là, mais Michalovce et tout ce secteur que je connais bien, c’est à l’opposé. Žilina, Trenčín, Piešťany, Bratislava, ça touche l’Autriche et la Tchéquie, donc les contacts sont peut-être différents.

Sur l’idée de faire le pont entre la saison dernière et celle qui va arriver, quel bilan tires-tu à titre personnel de la saison écoulée au niveau de tes responsabilités ?

La saison qui s’est écoulée a été très compliquée pour moi. Je trouve qu’elle est compliquée parce que nous sommes à un tournant. C’est une nouvelle olympiade et je pense que la Fédération a mis les bouchées doubles, notamment sur des objectifs informatiques. Et ça c’est un virage parfois compliqué à prendre pour certains.

Tu le ressens à ton niveau ?

Et comment. Ils ont installé des systèmes et les gens sont largués. Dans ma mission, je m’efforce de faire mon travail du mieux possible, mais c’est compliqué. J’ai évolué dans l’informatique, mais des fois il y a des choses qui me dépassent.

Tu penses qu’on perd des gens dans les clubs à cause de cette évolution ?

Je pense, oui. Chez les anciens surtout. Les jeunes ne prennent pas la relève, ils passent le diplôme mais n’enseignent pas ou, s’ils enseignent, c’est juste pour le montant du cours. Maintenant c’est plus dépassionné, c’est professionnel : « Je viens, je touche mon salaire et je m’en vais« . Il n’y a plus cette convivialité de l’époque. Ça a changé, c’est sûr, mais c’est difficile, et tous les anciens ont vraiment du mal à s’accrocher. Je pense à quelqu’un comme Alain Chambefort, qui a tellement donné pour ses élèves depuis des décennies. Je peux te dire que ça commence à être dur. Il continue parce qu’il aime ça mais ça devient vraiment très dur. On s’en parle souvent tous les deux.

À une époque, quand un prof quittait un club, il passait une annonce et le poste était pourvu dans la semaine. Aujourd’hui il peut s’écouler plusieurs mois avant qu’il soit remplacé. Comment tu vois cette évolution avec les années ?

Comme je te le disais tantôt, il y a deux types d’enseignants : le passionné et le professionnel. Le professionnel, on lui dit que son cours c’est de dix-sept heures à dix-huit heures, il fait de dix-sept heures à dix-huit heures, pas plus. Et il attend son salaire à la fin du mois. Le passionné, lui, il arrive une demi-heure avant, il reste une demi-heure après, plus les week-ends…

Qu’est-ce qui a contribué à élargir ce fossé ?

Les facteurs sont multiples. Pour ma part, je suis convaincu que tout ce qui est numérisation informatique a tué un peu le système. On a voulu simplifier l’enseignement, mais on n’a pas aidé à développer ces postes d’enseignement non plus… Il y a aussi le poste en lui-même. Prof de judo à plein temps ? On m’avait dit quand j’étais jeune de ne jamais faire ça, et pourtant je l’ai fait. On peut le faire, mais ça demande du temps, de l’investissement, de l’engagement. Aujourd’hui, comme il n’y a plus cet engagement et cette envie, c’est plus compliqué.

C’est quoi le levier pour changer ça ?

Les jeunes, ils veulent bien venir faire des cours de judo, très bien, mais il leur faut le salaire. Seulement, dans des petits clubs comme les nôtres, quatre-vingts licenciés ne donnent pas un plein temps à un prof de judo. Il faut trouver un boulot à côté. Et dans notre secteur, le boulot, il n’y en a pas. La société, dans l’Ain, a beau s’occuper de gros clubs, à côté le marché de l’emploi reste faible. On n’est pas dans la région parisienne où il y a plus facilement des opportunités, et donc si tu as déjà soit les diplômes, soit les compétences, tu peux déjà t’en sortir, a priori. Et puis, les salaires d’un prof de judo à Paris, ce n’est pas ceux que nous avons en province.

Tu penses que c’est l’une des explications de l’écart qui se creuse entre Paris et la province ces dernières années ?

Niveau salaire, aucun club ne peut proposer un plein temps aujourd’hui. D’où l’histoire du gros club de l’Ain – lui, il a mutualisé les moyens pour pouvoir faire un gros poste d’employeur et c’est un modèle économique intéressant. C’est pour ça que les clubs maintenant se font des alliances pour pouvoir justement avoir l’enseignant qui correspond. Comme ça, ils peuvent se le partager et l’enseignant arrive à avoir un salaire décent.

Tu as pris goût sur le tard aux expériences à l’étranger. Qu’est-ce qui pourrait motiver des gars de vingt-trois ou vingt-cinq ans qui hésitent à se lancer ?

Je pense que les gens le font de plus en plus, figure-toi. Les réseaux sociaux y sont pour beaucoup, d’ailleurs. C’est difficile de couper son téléphone, même en vacances… Le soir dans ton lit, tu allumes ton téléphone ou ta tablette et tu vois les réseaux. Tu en vois qui deviennent juges, je vois des jeunes qui étaient en stage à Valence, à Zagreb, à Jičín, d’autres qui étaient en tournoi. Bref, si tu suis un petit peu, tu t’informes. Et si tu t’informes, tu te dis pourquoi pas moi – ou pourquoi pas nous, parce que c’est quand même sympa de voyager avec ses camarades de club. Tu te renseignes, tu envoies des mails, et puis ça finit par se caler… Et puis je pense aussi que les gens commencent à sortir un peu parce qu’encore une fois, les propositions en France sont bien moins nombreuses qu’avant.

C’est-à-dire ?

Avec tous les coûts, toutes les réglementations, comment veux-tu rivaliser ? Alors que tu vas en Italie pour deux cents euros la semaine, tu vas en Croatie ça va te coûter deux cent cinquante euros la semaine – pas le voyage, mais la semaine d’organisation. En France, tu n’as rien à moins de trois cent cinquante euros… Quand je vois mon beau-frère qui habite vers Narbonne, une bière à six euros alors que moi je l’ai payée deux euros ! Tu sors une fois avec les copains mais tu n’y retournes pas. Il y a un problème.

En stage en Pologne en 2019. ©Judo King Wieliczka/JudoAKD

Le cap des soixante ans, tu le sens passer ou c’est juste une bougie de plus ?

Pour le moment ça va, on verra bien comment ça va se passer par la suite. Mais je crois que c’est plutôt l’État français qui te traite avec tes soixante ans. Le jour-même j’ai reçu un mail qui disait en gros : « Bonjour, vous avez des bilans de santé à faire » [Rires] !

Au niveau du club, tu la vois comment cette rentrée 2025 ?

J’ai de plus en plus d’enfants qui font plusieurs activités. C’est un phénomène que j’observe de plus en plus et qui m’interroge. Est-ce que c’est bon pour eux et pour leur capacité de concentration ? Est-ce que c’est leur demande ou celle de leurs parents ?

Une angoisse du vide, peut-être ? Ou la peur qu’il y ait des trous dans l’emploi du temps ?

Ça m’interroge, car je sais que l’enfant a aussi besoin de passer par des phases d’ennui… Est-ce que c’est un moyen pour les parents de confier leur enfant à quelqu’un de confiance pendant qu’ils bossent ? Nous sommes un peu centre de loisirs, un peu garderie parfois, pour certains. Parce que la compétition, elle n’intéresse plus grand monde en vrai. Ça diminue à vitesse grand V. C’est marrant d’ailleurs quand tu vois arriver la mi-juin, ce moment où les compétiteurs sont en train de relâcher parce qu’ils ont fait une saison copieuse. À côté, tu as ceux qui ont annoncé qu’ils arrêteraient à la fin de la saison – ils ont payé alors ils vont tenir jusqu’au bout. Toi tu voudrais travailler au calme avec les compétiteurs pour préparer la saison suivante. Les profils et les attentes ne sont jamais uniformes. C’est aussi ce qui fait le charme du métier.

Un métier qui doit aussi composer avec les nombreux ajustements de l’arbitrage…

Sur l’arbitrage, je repense souvent à cette phrase d’Alain L’Herbette, qui a été un excellent compétiteur et reste un très bon enseignant et un très bon arbitre. Un jour il avait fait une remarque : « notre génération n’a pas su transmettre« . C’est vrai qu’à l’époque, tous les enseignants étaient arbitres. Cette époque n’a pas été transmise, on est devenus des enseignants professionnels. L’évolution de ce métier s’est faite très vite. On a oublié l’arbitrage, donc il n’y a plus de relève dans les écoles d’arbitrage. Ça revient, mais ce n’est plus ça. Pour l’enseignement, c’est un peu pareil : il ne faut pas perdre de vue la passion.

L’été a été inhabituellement calme sur le circuit international senior. Penses-tu que ça aura des répercussions sur la prise de licences ?

Déjà en 2024 nous n’avons pas eu l’explosion habituelle post-JO. En soi ça se comprend puisque Paris 2024 a été la vitrine de tous les sports. Puisqu’on était chez nous, on a parlé de tous nos Français : du cyclisme, de l’escrime, des paralympiques, de la natation, du handball, des sports d’équipe… L’offre étant multiple, les gens se sont inscrits dans tous les sports. En gros, toutes les disciplines ont augmenté, mais à petite dose plutôt qu’une seule grosse discipline comme la nôtre comme ça arrive parfois. Regarde les pourvoyeurs : quand tu regardes la télévision, on ne parle que de ceux qui peuvent avoir des médailles. Tu as eu le cyclisme à une époque, la natation, l’escrime, et puis le judo. Les autres, on n’en parlait presque pas. On disait qu’en équitation on a eu une médaille d’or, mais ça s’arrêtait là. Aujourd’hui, l’équitation, on l’a vue au Château de Versailles, c’était beau. Donc on en a parlé, donc les gens se sont mis à l’équitation, alors qu’avant on n’en parlait pas.

Si le Pierre d’aujourd’hui pouvait donner des conseils au Pierre qui enfilait sa ceinture blanche pour la première fois quand il avait neuf-dix ans, qu’est-ce qu’il lui dirait ?

C’est chaud comme question, c’est chaud comme réponse. Je ne peux pas te cacher que le coeur de tout reste la passion, et moi elle m’est tombée dessus comme ça, presque par hasard. Est-ce que c’est l’encadrement que j’ai reçu qui a suscité ça ? Est-ce que c’est le groupe d’amis qu’on a eu au départ ? Cette ambiance de club – qui n’existe plus, elle aussi ; essaie de déconner dans les vestiaires ou sous les douches aujourd’hui, tu vas finir entre les quatre colonnes du Palais de justice… Allez, ce que je pourrais lui dire, à ce Pierre qui prendra sa ceinture blanche : c’est d’être assidu et à l’écoute, déjà, et de prendre du plaisir.

Est-ce que par exemple tu aurais commencé à voyager plus tôt ou les choses se sont faites ainsi et c’est très bien comme ça ?

J’aurais aimé, oui… Encore une fois, ce qui a joué, c’est une vie de famille parce que j’avais mes enfants, je n’ai pas voyagé avant. Je restais en France, je n’avais jamais poussé la porte à part la Suisse, l’Italie ou l’Espagne, les pays proches, quoi. Je suis allé en Angleterre grâce aux voyages scolaires de l’époque – qui aujourd’hui n’existent plus, là aussi. On a perdu pas mal de ces choses… Et en même temps je me dis aussi que, grâce au judo, j’ai pratiqué presque tout. J’ai fait du parachutisme, de l’équitation, de la moto, des trucs comme ça. C’est pas toujours ma tasse de thé à l’arrivée, mais au moins j’ai essayé. J’ai essayé de faire du tir à l’arc, du golf, du ski nautique. Et tout ça c’est grâce au judo.

Et à la fin, c’est le judo que tu préfères, non ?

En tout cas c’est le judo qui m’a permis ça. J’espère que d’autres sports peuvent le faire aussi. Et ça, je ne sais pas, car le problème c’est que j’ai connu que ça. Si j’ai connu les autres choses c’est parce que je me suis ouvert à ça et que j’ai rencontré les bonnes personnes. J’aurais pas été dans ce milieu, je serais à l’usine. J’aurais peut-être pas connu quelqu’un qui a un bateau et qui me propose de faire du ski nautique.

Et puis il y a toutes ces nationalités croisées en chemin…

Oui, j’ai peut-être senti plus de liberté quand j’ai créé mon club. Quand on m’a dit « On organise un tournoi », j’ai dit OK mais j’ai pas envie de faire comme les autres parce que faire un tableau, mettre quatre tapis, avec trois arbitres sur le tapis, c’est facile avec de l’expérience, mais moi je m’ennuie vite. Et c’est là où je me suis mis sur l’international : « Allez on y va quoi. Faut le faire, faut découvrir, faut essayer. » J’ai fait une fois un échange franco-allemand avec la ville jumelée avec le quartier de la Croix-Rousse. On a fait pareil avec Bourg-en-Bresse, j’ai de bons souvenirs mais c’est resté vague, je ne pourrais pas développer ça. Par contre quand j’ai fait des échanges avec l’international grâce à mon tournoi, ça m’a donné encore plus envie. Ça a libéré un truc.

Le conseil que tu donnerais aux jeunes enseignants aujourd’hui ?

Ne pas attendre. Le Japon, j’y suis allé sur le tard et c’est grâce à Patrice Palhec, et derrière j’ai emmené des équipes. Les jeunes, quand je leur propose, ils me disent « Waouh, ça va nous coûter cher« . Moi je leur dis : « Faites-le maintenant, après c’est trop tard, moi je l’ai fait trop tard. » J’en ai profité en tant que dirigeant mais j’aurais aimé avoir l’opportunité de le faire en tant qu’athlète. – Propos recueillis par Anthony Diao, printemps-été 2025. Photo d’ouverture : ©Archives Akiyama Settimo/JudoAKD.

Une version en anglais de cet entretien est disponible ici.

Lire aussi, en français :

- JudoAKD#001 – Loïc Pietri – Le franc Français

- JudoAKD#002 – Emmanuelle Payet – Cette île en elle

- JudoAKD#003 – Laure-Cathy Valente – Lyon, troisième génération

- JudoAKD#004 – Retour à Celje

- JudoAKD#005 – Kevin Cao – La parole aux silences

- JudoAKD#006 – Frédéric Lecanu – Voix sur son chemin

- JudoAKD#007 – Shin Gi Tai – (Hier) AUJOURD’HUI (Demain)

- JudoAKD#008 – Annett Böhm – De l’autre côté

- JudoAKD#009 – Abderahmane Diao – Infinité de destins

- JudoAKD#010 – Paco Lozano – Le combat dans l’oeil

- JudoAKD#011 – Hans Van Essen – Monsieur JudoInside

- JudoAKD#012 – Judo aux JO 2024 – J1/8

- JudoAKD#013 – Judo aux JO 2024 – J2/8

- JudoAKD#014 – Judo aux JO 2024 – J3/8

- JudoAKD#015 – Judo aux JO 2024 – J4/8

- JudoAKD#016 – Judo aux JO 2024 – J5/8

- JudoAKD#017 – Judo aux JO 2024 – J6/8

- JudoAKD#018 – Judo aux JO 2024 – J7/8

- JudoAKD#019 – Judo aux JO 2024 – J8/8

- JudoAKD#020 – Après les Paralympiques – Post-scriptum.

- JudoAKD#021 – Benjamin Axus – Toujours vif

- JudoAKD#022 – Romain Valadier-Picard – La prochaine fois, le feu

- JudoAKD#023 – Andreea Chitu – Nos meilleures années

- JudoAKD#024 – Malin Wilson – Venir. Voir. Vaincre.

- JudoAKD#025 – Antoine Valois-Fortier – La constance du jardinier

- JudoAKD#026 – Amandine Buchard – Le statut et la liberté

- JudoAKD#027 – Norbert Littkopf (1944-2024), par Annett Boehm

- JudoAKD#028 – Raffaele Toniolo – Bardonecchia, en famille

- JudoAKD#029 – Riner, Krpalek, Tasoev – La guerre des trois n’a pas eu lieu

- JudoAKD#030 – Christa Deguchi et Kyle Reyes – Un trait d’union en rouge et blanc

- JudoAKD#031 – Jimmy Pedro – Il était une foi en l’Amérique

- JudoAKD#032 – Christophe Massina – Vingt années ont passé

- JudoAKD#033 – Teddy Riner/Valentin Houinato – Deux dojos, deux ambiances

- JudoAKD#034 – Anne-Fatoumata M’Baïro – Le temps d’une vie entière

- JudoAKD#035 – Nigel Donohue – « Ton temps est ton bien le plus précieux »

- JudoAKD#036 – Ahcène Goudjil – Au commencement était l’enseignement

- JudoAKD#037 – Toma Nikiforov – Les années Kalashnikiforov

- JudoAKD#038 – Catherine Beauchemin-Pinard – Le grade de grande sœur

- JudoAKD#039 – Vitalie Gligor – « La route prend celui qui marche »

- JudoAKD#040 – Joan-Benjamin Gaba et Inal Tasoev – Questions de mentalités

- JudoAKD#042 – Theódoros Tselídis – Entre Grand Caucase et mer Égée

- JudoAKD#043 – Kim Polling – Chronique des années de feu

- JudoAKD#044 – Kevin Cao (II) – Sur les traces d’Adrien Thevenet

- JudoAKD#045 – Nigel Donohue (II) – À propos du modèle Hajime-Matte

- JudoAKD#046 – Une histoire de violence(s)

- JudoAKD#047 – Jigoro Kano n’aurait pas dit mieux

- JudoAKD#048 – Lee Chang-soo/Chang Su Li (1967-2026), par Oon Yeoh

- JudoAKD#049 – Louves, de Cédric Balaguier – Leurs moments à elles

Et aussi :

- JudoAKDRoadToLA2028#01 – D’un vieux continent – Épisode 1/13 – Été 2025

- JudoAKDRoadToLA2028#02 – D’un vieux continent – Épisode 2/13 – Automne 2025

JudoAKD – Instagram – X (Twitter).