Quelques mois après notre entretien paru au printemps 2025 (« Ton temps est ton bien le plus précieux« , JudoAKD#035), Nigel Donohue, directeur de la performance de British Judo de 2013 à 2025, publie sur LinkedIn un modèle d’entraînement qui suscite beaucoup de réactions, au point d’être repris in extenso par le site espagnol JudoTraining. Retour sur un cheminement élaboré sur quinze années et directement inspiré de la pédagogie de Patrick Roux, Hiroshi Katanishi et Go Tsunoda. – JudoAKD#045.

Une version en anglais de cet entretien est disponible ici.

Quels types de judokas sont les plus concernés par le modèle Hajime-Matte ?

Le modèle Hajime-Matte est un cadre polyvalent conçu pour bénéficier à tous les judokas, quel que soit leur niveau d’expérience. D’un point de vue pédagogique, le modèle est particulièrement efficace pour les débutants, car il permet deux choses aux enseignants. D’abord, il permet de simplifier le développement technique, puisqu’il facilite la décomposition du travail technique en mettant en avant les éléments-clés du modèle, offrant ainsi un axe clair pour l’entraînement et la compréhension. Ensuite il permet de créer un langage commun, en ce sens qu’il établit un vocabulaire partagé favorisant l’apprentissage collaboratif – un aspect essentiel lorsque le judoka alterne entre les rôles de Tori et de Uke.

Quid des judokas plus confirmés ?

Pour les judokas d’élite, le modèle devient un outil d’analyse plus sophistiqué. Il permet à la fois de hiérarchiser les priorités et de renforcer leurs « super forces ». Par hiérarchiser les priorités, j’entends le fait de permettre de facilement analyser leurs performances afin d’identifier leurs points forts et leurs faiblesses techniques selon les différentes phases du combat, ce qui leur permet d’orienter leur développement technique et tactique. Par renforcer leurs “super forces”, j’entends le fait de leur permettre de renforcer et d’optimiser leurs atouts techniques majeurs — leurs marques de fabrique — afin de maximiser leur efficacité au plus haut niveau. Cela peut être évalué et confirmé à travers des systèmes comme celui d’Emidio Centracchio, JudoData (www.judodata.com), qui montre que les judokas d’élite possèdent des super forces techniques comparées aux athlètes de niveau inférieur.

Quel modèle d’entraînement as-tu appris ou construit pendant tes premières années ?

Lorsque j’ai pris ma retraite sportive en 1998 pour devenir entraîneur national en Écosse, je manquais de connaissances sur les modèles techniques ou pédagogiques formels. Mes débuts comme coach étaient principalement guidés par l’expérience accumulée durant ma carrière de judoka d’élite et de lutteur olympique — j’entraînais en quelque sorte comme un athlète retraité. Cette approche initiale a été fortement influencée par les entraîneurs respectés qui ont marqué ma carrière : Alan Jones, Tony MacConnell, Seth Birch, Neil Adams et Mark Earle.

En quoi t’ont-ils marqué ?

Ils m’ont transmis une éthique de travail professionnelle et une quête de perfection technique dans trois domaines clés : le kumikata (la saisie), le nage-waza (la projection), et la transition (le lien entre le travail debout et et le sol). Ces années m’ont également donné une perspective d’Europe de l’Est sur le judo technique et l’entraînement intensif. J’avais — et j’ai toujours — une approche très structurée et professionnelle du rôle d’entraîneur national, qui a servi de base à mon processus d’entraînement. Avec le recul, mes premières années ont été un véritable apprentissage sur le terrain : j’apprenais, je faisais des erreurs et je corrigeais en continu. Mon objectif est alors devenu de connecter mes décennies d’expérience dans deux sports olympiques pour construire un système cohérent de coaching. Cet effort constant de formalisation de ma pratique a, sans que je m’en rende compte, posé les bases du modèle Hajime-Matte.

Tu cites Patrick Roux, Hiroshi Katanishi et Go Tsunoda. Quels aspects de leur pédagogie t’ont amené à faire évoluer ta compréhension ?

L’arrivée de Patrick Roux comme entraîneur national du Royaume-Uni vers 2009 — période où j’étais entraîneur national d’Angleterre et analyste de performance à temps partiel — a marqué un tournant majeur. J’avais déjà rencontré Patrick vers 2001, lors d’un stage organisé pour la police britannique, et j’en étais sorti très inspiré. Mais la profondeur des connaissances techniques partagées par Patrick, Go Tsunoda et Hiroshi Katanishi entre 2009 et 2012 était tout simplement sidérante.

C’est-à-dire ?

C’est-à-dire qu’à ce moment-là, j’avais déjà développé mon propre système de base, mais leur niveau d’expertise m’a littéralement « perturbé » — dans le bon sens. J’ai traversé une période de confusion créative, cette prise de conscience classique que « plus on en sait, plus on réalise qu’on ne sait rien »… J’ai eu du mal à intégrer leur expertise technique et tactique très avancée dans mon processus d’entraînement existant. Ce fut un déclic : j’avais besoin d’un cadre plus solide et adaptable pour exploiter et organiser un savoir aussi riche… Avoir eu la chance de côtoyer Patrick, Go et Katanishi a été un privilège et une expérience déterminante qui influencent encore aujourd’hui ma manière de coacher.

Tu cites aussi ton ami Michael Bourne. En quoi a-t-il lui aussi été une source d’inspiration pour toi ?

Michael Bourne est aujourd’hui directeur de la performance à la Lawn Tennis Association (LTA). C’est un expert exceptionnel en acquisition des habiletés et en analyse de la performance. Travailler sous sa direction comme analyste de performance pour le judo — en parallèle de mon rôle d’entraîneur national d’Angleterre — m’a offert un environnement d’apprentissage incroyable. J’avais un accès quotidien à sa rigueur analytique tout en bénéficiant simultanément de l’expertise technique de Patrick, Go et Katanishi… Cette période a d’abord été déroutante : j’ai temporairement perdu la structure de mon processus personnel en essayant de relier toutes ces sources d’apprentissage. Mais comme Michael et moi avons tous deux un goût prononcé pour la structuration et les modèles, nos échanges ont été essentiels. Il m’a aidé à comprendre que la création d’un modèle était la clé pour relier la profondeur technique des experts japonais et français à une approche analytique et axée sur la performance.

Au fil de quelques années, cet effort systématique pour relier tous ces apprentissages au judo de compétition a inspiré la naissance du modèle Hajime-Matte. Aujourd’hui, ce modèle est devenu mon processus d’entraînement de référence. C’est un outil puissant qui me permet de relier n’importe quel programme technique, plan d’entraînement ou analyse de performance à ce cadre. Il est d’apparence simple, mais d’une efficacité redoutable.

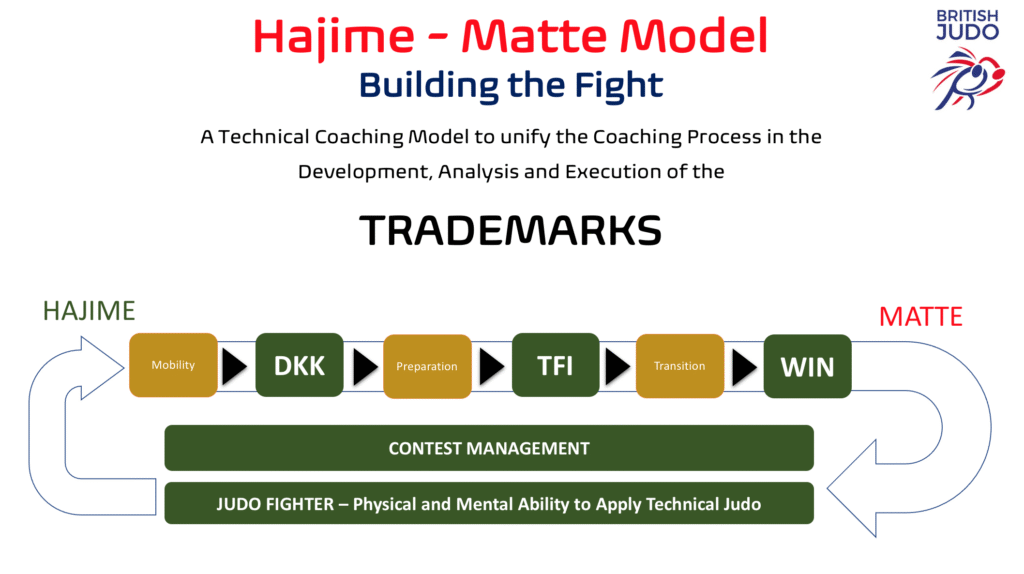

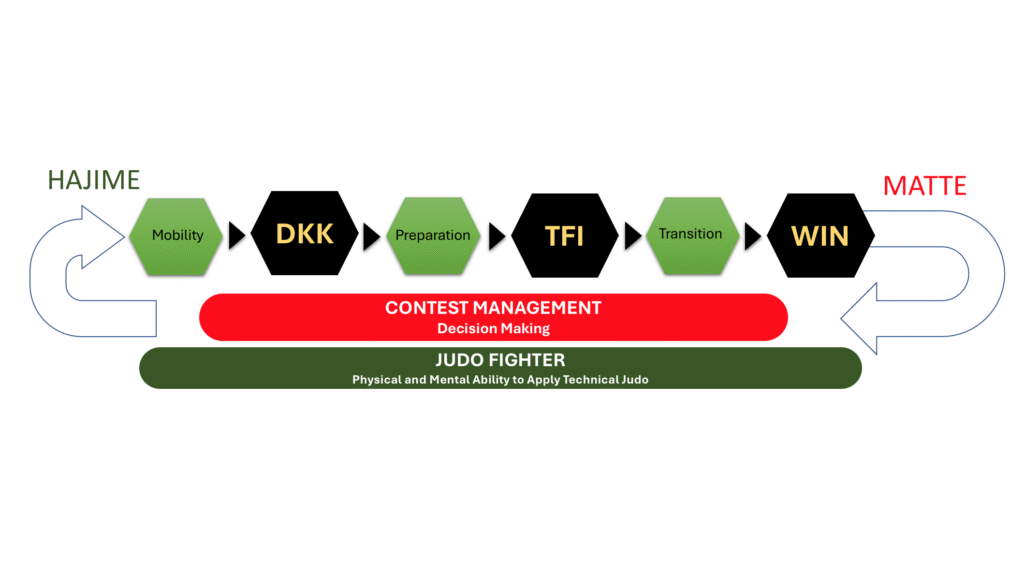

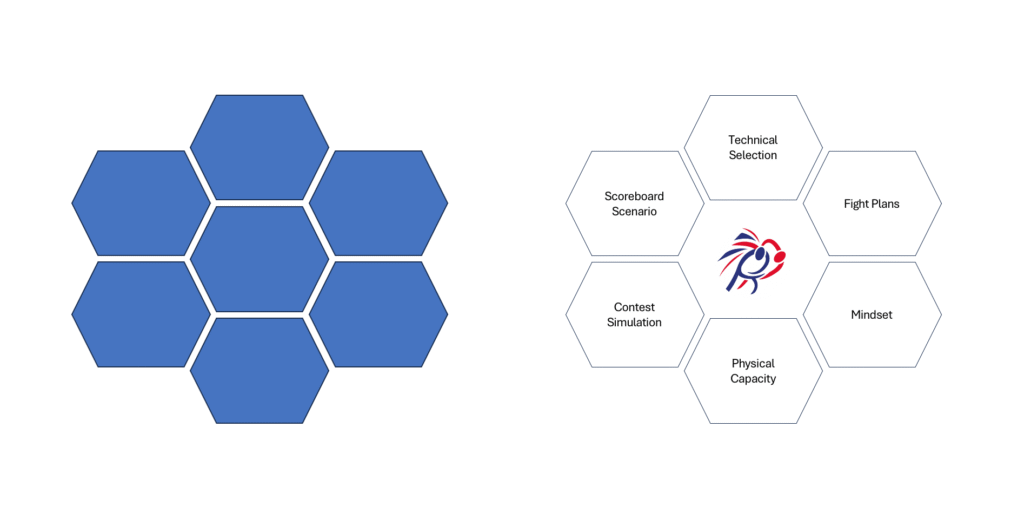

Quels sont les points essentiels de ce modèle ?

Le modèle Hajime-Matte est un cadre fondé sur des principes qui reflètent le déroulement linéaire d’un combat de judo, du hajime (début) au matte (arrêt). Il est structuré autour de six phases clés, divisant le combat :

– DKK (Dominate Kumi-Kata, dominer le kumi-kata) : c’est la première super force, centrée sur la domination du combat de prise pour contrôler le duel ;

– TFI (Throw For Ippon, projeter pour ippon) : c’est la deuxième super force. Elle est axée sur un répertoire de projections maîtrisées, dont une technique-clé capable d’être exécutée sous pression ;

–WIN (Win In Ne-waza) : c’est la troisième super force. Elle porte sur la maîtrise du travail au sol, avec notamment une technique “signature” de transition directe depuis la station debout.

Ces trois super forces sont reliées par trois phases de liaison, véritables “socles” du modèle :

– mobilité : mouvement dynamique, posture et gestion de la distance ;

– préparation : action-réaction et tactiques de déséquilibre ;

– transition : liaison fluide et contrôlée entre le travail debout et le travail au sol.

L’ensemble du modèle repose sur la gestion du combat et la prise de décision. C’est le pilier central : la capacité physique et mentale de l’athlète à exécuter un plan tactique, à adapter sa stratégie à chaque phase du combat et à prendre les bonnes décisions sous pression pour gagner.

En parlant de prise de décision, il existe sur ce sujet beaucoup de littérature intéressante venant du football, du rugby ou du basket. Penses-tu que le judo devrait davantage s’ouvrir aux recherches et connaissances des autres disciplines ?

Absolument. La compétence « gestion du combat – prise de décision » est une compétence essentielle dans le sport de haut niveau, et j’en ai pleinement mesuré la valeur au fil de mon parcours d’entraîneur. En tant qu’athlète, je ne comprenais pas vraiment la gestion tactique d’un combat ; ma stratégie se résumait souvent à “attaquer encore” ou “défendre en attaquant”. Cela m’a coûté des combats majeurs alors que j’étais en position de victoire. Observer des compétiteurs comme Marco Spittka ou Mark Huizinga à mon époque au TSV Abensberg m’a ouvert les yeux sur l’importance des compétences tactiques qu’on ne m’avait jamais enseignées. Je suis donc convaincu qu’il faut s’inspirer d’autres sports pour comprendre comment ils conçoivent la stratégie et la prise de décision en situation de stress.

Tu as un exemple en tête ?

Oui : le Manchester United d’Alex Ferguson, célèbre pour ses victoires arrachées dans les arrêts de jeu — le fameux “Fergie Time”. Ce n’était pas de la chance, mais la conséquence d’un collectif capable d’exécuter un plan précis dans les dernières minutes, physiquement et mentalement éprouvantes… Développer des compétences supérieures en gestion de combat — savoir réfléchir, s’adapter et exécuter sous fatigue — est crucial pour un judoka d’élite et nécessite un entraînement spécifique au-delà du seul travail technique.

À l’inverse, quelles spécificités du judo pourraient être utiles à d’autres disciplines, selon toi ?

Le modèle Hajime-Matte, en tant que cadre d’entraînement fondamental, offre une approche structurée et séquentielle des dynamiques du combat, aisément transposable à d’autres sports. Sa structure — décomposer une interaction continue et complexe (du hajime au matte) en phases distinctes et mesurables — pourrait ainsi bénéficier à la lutte et au jiu-jitsu brésilien. Ces disciplines partageant déjà de fortes similitudes techniques, l’approche DKK-TFI-WIN (prise, projection, sol) peut y être appliquée directement… Le modèle Hajime-Matte peut aussi s’appliquer à d’autres sports de combat comme la boxe ou le taekwondo. Certes, les techniques diffèrent, mais les principes de mobilité (déplacements, gestion de distance), de préparation (feintes, mises en place) et de transition (passage debout-sol ou debout-clinch) restent universels. L’accent mis sur la super force technique — la “marque de fabrique” — est une idée que tout coach peut utiliser pour définir l’identité compétitive de son athlète… En somme, le modèle Hajime-Matte montre comment construire un système clair, fondé sur des principes, permettant d’analyser la performance, de concevoir des entraînements par contraintes et de développer l’intelligence tactique — une démarche pertinente pour tout sport impliquant des décisions rapides sous pression. – Propos recueillis par Anthony Diao, été-automne 2025. Illustrations : ©Nigel Donohue et Thomas Eustratiou-Diao/JudoAKD.

Un .pdf du modèle Hajime-Matte est disponible ici (en anglais).

Une version en anglais de cet entretien est disponible là.

Lire aussi, en français :

- JudoAKD#001 – Loïc Pietri – Le franc Français

- JudoAKD#002 – Emmanuelle Payet – Cette île en elle

- JudoAKD#003 – Laure-Cathy Valente – Lyon, troisième génération

- JudoAKD#004 – Retour à Celje

- JudoAKD#005 – Kevin Cao – La parole aux silences

- JudoAKD#006 – Frédéric Lecanu – Voix sur son chemin

- JudoAKD#007 – Shin Gi Tai – (Hier) AUJOURD’HUI (Demain)

- JudoAKD#008 – Annett Böhm – De l’autre côté

- JudoAKD#009 – Abderahmane Diao – Infinité de destins

- JudoAKD#010 – Paco Lozano – Le combat dans l’oeil

- JudoAKD#011 – Hans Van Essen – Monsieur JudoInside

- JudoAKD#012 – Judo aux JO 2024 – J1/8

- JudoAKD#013 – Judo aux JO 2024 – J2/8

- JudoAKD#014 – Judo aux JO 2024 – J3/8

- JudoAKD#015 – Judo aux JO 2024 – J4/8

- JudoAKD#016 – Judo aux JO 2024 – J5/8

- JudoAKD#017 – Judo aux JO 2024 – J6/8

- JudoAKD#018 – Judo aux JO 2024 – J7/8

- JudoAKD#019 – Judo aux JO 2024 – J8/8

- JudoAKD#020 – Après les Paralympiques – Post-scriptum.

- JudoAKD#021 – Benjamin Axus – Toujours vif

- JudoAKD#022 – Romain Valadier-Picard – La prochaine fois, le feu

- JudoAKD#023 – Andreea Chitu – Nos meilleures années

- JudoAKD#024 – Malin Wilson – Venir. Voir. Vaincre.

- JudoAKD#025 – Antoine Valois-Fortier – La constance du jardinier

- JudoAKD#026 – Amandine Buchard – Le statut et la liberté

- JudoAKD#027 – Norbert Littkopf (1944-2024), par Annett Boehm

- JudoAKD#028 – Raffaele Toniolo – Bardonecchia, en famille

- JudoAKD#029 – Riner, Krpalek, Tasoev – La guerre des trois n’a pas eu lieu

- JudoAKD#030 – Christa Deguchi et Kyle Reyes – Un trait d’union en rouge et blanc

- JudoAKD#031 – Jimmy Pedro – Il était une foi en l’Amérique

- JudoAKD#032 – Christophe Massina – Vingt années ont passé

- JudoAKD#033 – Teddy Riner/Valentin Houinato – Deux dojos, deux ambiances

- JudoAKD#034 – Anne-Fatoumata M’Baïro – Le temps d’une vie entière

- JudoAKD#035 – Nigel Donohue – « Ton temps est ton bien le plus précieux »

- JudoAKD#036 – Ahcène Goudjil – Au commencement était l’enseignement

- JudoAKD#037 – Toma Nikiforov – Les années Kalashnikiforov

- JudoAKD#038 – Catherine Beauchemin-Pinard – Le grade de grande sœur

- JudoAKD#039 – Vitalie Gligor – « La route prend celui qui marche »

- JudoAKD#040 – Joan-Benjamin Gaba et Inal Tasoev – Questions de mentalités

- JudoAKD#041 – Pierre Neyra – Il était une fois dans l’Ain

- JudoAKD#042 – Theódoros Tselídis – Entre Grand Caucase et mer Égée

- JudoAKD#043 – Kim Polling – Chronique des années de feu

- JudoAKD#044 – Kevin Cao (II) – Sur les traces d’Adrien Thevenet

- JudoAKD#046 – Une histoire de violence(s)

- JudoAKD#047 – Jigoro Kano n’aurait pas dit mieux

Et aussi :

- JudoAKDRoadToLA2028#01 – D’un vieux continent – Épisode 1/13 – Été 2025

- JudoAKDRoadToLA2028#02 – D’un vieux continent – Épisode 2/13 – Automne 2025

JudoAKD – Instagram – X (Twitter).